Le but de cet article est de présenter les grandes lignes de l’animation japonaise, en essayant de dégager au passage quelques-unes de ses spécificités par rapport au cinéma d’animation américain ou français. Après un aperçu historique et thématique, j’analyserai plus spécifiquement la place des femmes au sein des animés ; je reviendrai sur la tradition des shojos, ainsi que sur la sexualisation exacerbée des femmes dans les dessins d’animation japonais.

Étant donné l’ampleur du sujet, cet article n’a évidemment pas la prétention d’être exhaustif, ni d’analyser dans le détail chacune des productions dont il sera question. Son ambition est juste de donner quelques points de repère sur le sujet pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce cinéma.

Petite histoire de l’animation japonaise

Quelques repères chronologiques

L’animation japonaise se désigne par un nom spécifique : les « animés ». C’est le mot utilisé par les japonais pour qualifier tous les dessins d’animation indépendamment de leur nation d’origine ; à l’inverse, en dehors du Japon, « animés » désigne les productions spécifiquement japonaises.

La production japonaise d’animation débute en 1917 avec les films de Seitaro Kitayama, un des pionniers du cinéma d’animation. Pendant la guerre, l’industrie se développe, mais la production reste majoritairement du dessin animé de propagande anti-américaine. Après 1945, le Japon devient le deuxième producteur mondial d’animation derrière les États-Unis, place qu’il occupe toujours aujourd’hui. Les dessins d’animation japonais sont dès lors fortement influencés par les animations américaines. Au milieu des années 50, la Toei Doga (ou Toei Animation) voit le jour. C’est le studio d’animation le plus important au Japon, encore aujourd’hui. Beaucoup de personnes le surnomment le « Disney Asiatique », même si la Toei n’apprécie pas ce titre. Taiji Yabushita est un des réalisateurs connus de l’histoire de l’animation japonaise ; il a réalisé Le Serpent Blanc en 1958, le premier long-métrage de la Toei, qui fut un grand succès. Il y a également Osamu Tezuka, qui devient une légende du « manga[1] » à travers les séries télévisées (TV). Il développe une animation destinée à la télévision et il est célèbre pour les séries Astro Boy et Le Roi Léo (dont Disney s’inspirera pour créer le Roi Lion !). Il faut distinguer deux branches de l’animation japonaise, qui se scinde en deux dès les années 50, avec d’une part des récits destinés à l’international très européanisés, et d’autre part une production locale destinée à la télévision, sous la forme de séries de faible qualité.

La mauvaise réputation des séries d’animation japonaises

Les séries japonaises ont contribué à la mauvaise réputation de l’animation japonaise dans le monde. Par souci d’économie, l’animation descend à quatre dessins par seconde au lieu de douze ou vingt-quatre. L’objectif est de produire vite et en grande quantité : l’animation devient une industrie, mais cela crée des dessins animés de très faible qualité. Le génie des japonais est d’avoir trouvé un moyen de faire de l’animation en évitant la coûteuse fluidité disneyenne. Ils inventent un nouveau style graphique pour les émotions, qui se base sur la fixité des images et leur répétition. Par exemple, le personnage frappé de terreur aura la typique goutte de sueur en suspens et une bouche immense qui restera longtemps béante. Les personnages restent pétrifiés de peur ou de joie, et les dessins intermédiaires peuvent alors être supprimés. Le temps ralentit pour nous permettre de suivre les commentaires de la pensée. Une même image fixe peut rester plusieurs secondes à l’écran, sur laquelle on va par exemple entendre la voix du personnage en train de réfléchir, ou qui peut aussi représenter l’extrême concentration du héros se préparant à affronter ses ennemis lors d’un match par exemple.

L’animation japonaise renonce ainsi à la fluidité du mouvement et opte pour un style plus statique qui permet de grandes économies lors de la production. Dès lors, l’expression « dessin animé japonais » se met alors à sonner de façon péjorative, synonyme d’industrie lourde et de dessin bâclé.

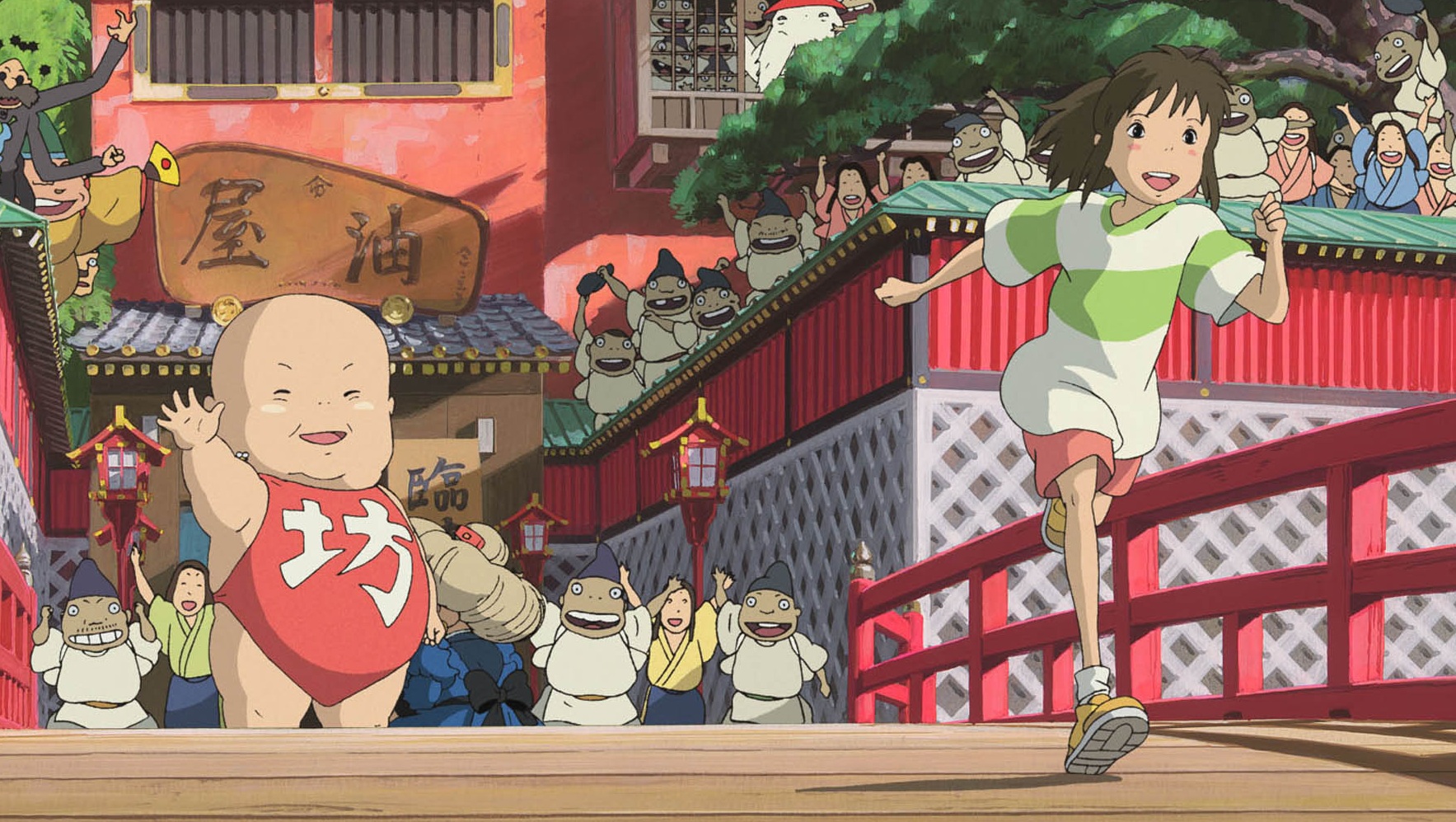

Le renouveau des années 80 : des chefs d’œuvre d’animation

Il faudra attendre le début des années 80 pour qu’une animation de qualité se développe dans le cinéma japonais. Une nouvelle génération d’auteurs apparaît et relance le cinéma d’animation, qui avait été éclipsé par les séries TV. Un des prestigieux chefs de file de cette nouvelle génération est Hayao Miyazaki. Il se fait engager à la Toei Animation, mais fonde très vite son propre studio. Il acquiert ainsi une indépendance totale en 1985 avec la création de son propre studio, le studio Ghibli. Devenu célèbre pour la richesse visuelle de ses films ainsi que leur densité thématique, c’est un dessinateur hors-pair mais aussi un véritable « metteur en scène » qui organise l’espace scénique comme s’il y avait de vrais acteurs avec une vraie caméra. Le temps semble suivre naturellement, la mise en scène introduit du concret, de l’anecdotique, une dimension quotidienne. Il développe un goût pour les récits d’aventures situés dans un passé de légende ou un futur post-apocalyptique, et quelques-uns de ses thèmes favoris sont le rapport entre nature et technologie, ou encore la guerre et le pouvoir. Miyazaki crée des ambiances où règnent l’irréalité, les histoires fantastiques, et l’insolite. Pour Stéphane Le Roux, « l’essence de son art n’est pas le foisonnement imaginaire de ses récits, tout jubilatoire qu’il soit, mais justement la rencontre inattendue de cet imaginaire avec le réalisme filmique forgé au côté de Takahata. S’y révèlent une poésie singulière, insolite, l’expression d’un certain « naturel dans le merveilleux » »[2]. Miyazaki développe une véritable « poésie de l’insolite ». Il a par ailleurs une grande connaissance de la littérature enfantine, d’où découlent ses films adressés aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Mon voisin Totoro (1988), de Hayao Miyazaki

Mon voisin Totoro (1988), de Hayao Miyazaki

Les films produits par cette nouvelle génération de réalisateurs sont de très belle qualité, et obtiennent une reconnaissance internationale. Parmi eux, il faut citer Isao Takahata avec Le tombeau des lucioles, Katsuhiro Otomo avec Akira, Mamoru Oshii avec Ghost in the Shell, ou encore Satoshi Kon avec Perfect Blue (qui mettent tous en scène une héroïne à l’exception d’Akira !).

Les spécificités du cinéma d’animation japonais

Une animation pour adultes issue de la tradition shintoïste

Une des caractéristiques du cinéma d’animation japonais est d’avoir utilisé l’animation presque immédiatement pour les adultes. En Occident, l’animation a longtemps été considérée comme un cinéma présentant peu d’intérêt ; et lorsque les grandes industries comme Walt Disney se sont développées, elles s’adressaient en priorité aux enfants. Les japonais n’ont pas la même approche, l’animation est considérée comme un genre cinématographique à part entière qui s’adresse à l’ensemble de la population. Ainsi si certaines productions peuvent s’adresser aux enfants, une grande majorité des animés reste destinée aux adultes. Cela s’explique par l’animisme[3] issu de la tradition shinto, qui imprègne la société japonaise. D’après la conception animiste, nous sommes dans un monde où les animaux, les humains, les esprits et les objets cohabitent. Ce qui est vu comme « imaginaire » ou « enfantin » en Occident fait partie de la normalité et du quotidien dans la tradition japonaise : les rêves surnaturels, les monstres, la déformation du réel. Les adultes seront tout aussi émus que les enfants en voyant des esprits et des monstres dans un film d’animation. Pour eux, ce ne sont pas des apparitions fantaisistes et irrationnelles, mais bien des événements qui sont de l’ordre du possible. En Occident, les esprits de la forêt ou les actes de magie font partie intégrante du monde du dessin animé et ne font pas écho à la vie réelle. C’est tout le contraire pour les japonais, pour qui de tels évènements semblent plausibles, et qui peuvent ainsi apprécier les animés, en partageant l’émerveillement de leurs enfants devant des apparitions imaginaires.

Un cinéma destiné à l’exportation

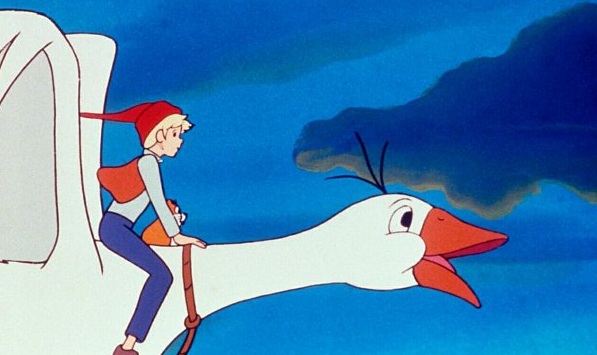

Dès les années 50 les graphismes s’occidentalisent afin d’atteindre une audience plus large au niveau mondial. Les personnages acquièrent des traits européens pour que les films d’animation s’exportent plus facilement. Par ailleurs, les histoires se sont calquées sur l’imaginaire européen. Au lieu d’américaniser les mythologies européennes, comme l’a fait Disney, les japonais se sont adaptés à leur public potentiel. Ils ont vendu des films japonais, basés sur des histoires européennes, comme Jack et le Haricot Magique, les contes d’Andersen, ou encore Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf.

Nils Holgersson (1980), série animée fidèlement inspirée du roman Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf

Nils Holgersson (1980), série animée fidèlement inspirée du roman Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf

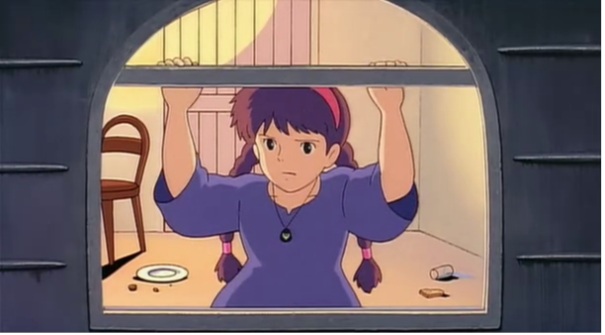

Princesse Sarah (1985), série inspirée du roman d’après le roman La Petite Princesse de Frances Hodgson Burnett

Princesse Sarah (1985), série inspirée du roman d’après le roman La Petite Princesse de Frances Hodgson Burnett

Là où les américains transforment les contes en y intégrant la morale américaine et le « happy ending », les japonais choisissent de conserver l’histoire originale. Une touche japonaise s’instaure à travers les graphismes. C’est le cas de Takahata qui a créé la série Heidi dans les années 70. Les graphismes sont clairement de l’animation japonaise, mais l’histoire originale provient d’une romancière Suisse.

Heidi (1974), par Isao Takahata

Heidi (1974), par Isao Takahata

Un cinéma d’« auteur »

Les réalisateurs ont un rôle très important au Japon. Ils sont considérés comme de véritables artistes, et ils jouissent d’une très forte notoriété. Leur situation est diamétralement opposée à celle des réalisateurs d’Hollywood, où ils sont souvent éclipsés devant les maisons de production. Par exemple, en parlant de La Princesse et la Grenouille, beaucoup de personnes répondront que le film a été produit par « Disney ». Mais peu de personnes pourront dire que les réalisateurs sont John Musker et Ron Clements. Au contraire, le cinéma d’animation japonais est un cinéma d’auteur. Certains animateurs sont même considérés comme des « Maîtres » : c’est le cas de Miyazaki, Tezuka, ou Otomo. Chacune de leurs œuvres est indissociablement liée à leur nom d’artiste. Face à la déferlante du numérique, et les nouveaux films en 3D, les japonais gardent une esthétique assez stable, en 2D. L’idée de film en tant qu’œuvre artistique peut expliquer le fait que les réalisateurs restent concentrés sur la 2D, il faut qu’il reste un travail assez « artisanal » découlant directement des prouesses du « Maître ».

La représentation des femmes dans l’animation japonaise

Malgré la vague d’émancipation des années 70, les femmes sont encore très soumises au poids de la tradition et de la vie familiale. La société japonaise est encore très inégalitaire à ce niveau, beaucoup plus qu’en France par exemple. On dit souvent que le cinéma est un miroir de la société, mais cela est à nuancer dans le cas japonais. Les héroïnes de films d’animation japonais sont plus nombreuses à l’écran que dans les autres pays producteurs d’animation, mais cela ne veut pas nécessairement dire que les femmes ont aujourd’hui un rôle prépondérant dans la société japonaise. En effet, le nombre d’héroïnes en tant que personnage principal d’un film est similaire au nombre de héros, contrairement au cinéma occidental où on compte en moyenne une héroïne pour trois héros. Le cinéma d’animation japonais respecte globalement la parité entre les hommes et les femmes. Il semble être plus égalitaire que les cinémas d’animation occidentaux. On peut alors se demander à quoi est due cette différence. Une explication possible de cette présence féminine dans l’animation japonaise est peut-être à chercher du côté de la tradition des « shōjos » mangas, une littérature spécifiquement adressée aux filles, dont sont issus beaucoup d’animés.

La culture « shōjo » : une animation par et pour les filles

Histoire des shōjos

La source de la création des animations japonaises sont les mangas, une littérature japonaise très spécifique qui connaît un vif succès aujourd’hui en Occident. Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise, ils sont un reflet de leur histoire et de leur culture, et sont présents dans la vie quotidienne. Ils traitent de sujets très divers allant de la politique, de la religion, de la famille, jusqu’au genre ou à l’économie, et ils s’adressent tout aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il existe des sous-divisions au sein des mangas, dont les « shōjos » mangas, une littérature s’adressant spécifiquement aux filles.

Les shōjos mangas ont longtemps été considérés comme des mangas de seconde main. Même si beaucoup d’hommes étaient impliqués dans leur production en tant que créateurs et éditeurs, les femmes ont rapidement pris de plus en plus d’importance, surtout à partir des années 60. Les femmes ont créé une nouvelle génération d’artistes[4], qui expriment leurs émotions personnelles pour les lectrices, avides d’entrer dans ce monde créé par, pour, et à propos des filles. Les shōjos mangas se sont inspirés des magazines féminins d’avant-guerre, qui étaient un moyen pour les femmes d’avoir une petite bulle privée, éloignée des pressions de la société patriarcale et des mariages arrangés. La représentation des femmes dans cette littérature a inspiré de nombreux animés : leurs corps sont pâles et frêles, ils représentent le corps bourgeois d’une fille qui ne travaille jamais, une fille isolée et protégée qui ne participe pas à la vie publique. Les jeunes filles sont souvent très similaires et vêtues de la même façon, dans un uniforme de collégienne par exemple, ce que MacWilliams a appelé « l’esthétique de la similitude »[5]. Les filles ont des grands yeux en amandes et des mines sucrées, et leur voix est aiguë et fluette. Elles représentent le stéréotype parfait de la fille innocente et fragile. Elles évoluent dans un univers très « féminin » aux couleurs vives et aux lignes rondes et douces et elles sont souvent associées à la magie. L’univers shōjo développe une esthétique kawaii signifiant « mignon » en japonais, associé au domaine de l’enfance et de la féminité.

Il faut mettre la culture shōjo en perspective par rapport à la culture « shonen » destinée spécifiquement aux garçons pour bien en comprendre les différences. Les shonens sont des mangas et des animés destinés aux garçons entre 10 et 15 ans. Les héros, masculins, sont immédiatement plongés au cœur de l’action, dans des combats où ils exhibent leur courage et leur persévérance. Les décors sont souvent des univers de science-fiction, remplis de machines, de méchants avec des super-pouvoirs, et de cyborgs hérissés d’armes redoutables. Les héros montrent leur combativité et il y a toujours une certaine forme de violence tout au long de la série, aussi bien visuelle que sonore. On peut penser à Dragon Ball Z où les lignes dessinées sont souvent anguleuses et pointues (les cheveux de San Goku, le héros principal de Dragon Ball Z en sont représentatifs). Il y a souvent des cris, et des bruitages d’explosions. Les dialogues et la trame principale de l’histoire se focalisent sur les combats et sur les prouesses que doit accomplir le héros plus que sur ses émotions ou ses pensées. Au contraire, dans les shōjos, l’intrigue se base sur les relations humaines, tout autant amicales qu’amoureuses. L’émotion et les sentiments de l’héroïne occupent une grande place dans l’histoire. Une importance particulière est accordée aux réflexions personnelles de l’héroïne et à son ressenti, ce qui se traduit graphiquement par des yeux démesurément grands, afin d’exprimer une vaste palette d’émotions. Ses yeux seront remplis d’étoiles lorsqu’elle est heureuse, ou ils vacilleront lorsqu’elle est sur le point de pleurer : ils sont littéralement la fenêtre de l’âme. Le but du shōjo est de montrer la complexité de la psychologie interne du personnage, et de révéler le monologue intérieur, les pensées les plus profondes de l’héroïne au spectateur. L’intention est de créer une certaine atmosphère plus que de passer d’un moment d’action à un autre.

Relations amoureuses et homosexualité dans les shojos

Les relations entre hommes et femmes restent très soumises aux idées conservatrices et ne laissent que peu de place à la complexité ou l’originalité de l’histoire. Lors d’une histoire d’amour, l’héroïne va inévitablement tomber dans le « piège de l’amour ». Elle perd toute autonomie sociale ou sexuelle et devient particulièrement passive ; tout ce qu’elle fait c’est pour l’homme, par amour pour lui ; elle se sacrifie à lui, et le remercie de l’aimer malgré tous ses défauts.

A l’inverse, les relations « doseiai » entre deux personnes de même sexe, permettent une histoire plus complexe et aboutie. La similarité des personnages leur permet d’entrer dans une relation romantique sur un pied d’égalité, et les filles peuvent exprimer sainement leurs désirs, car leur pureté physique et leur innocence n’est alors pas menacée.

Les relations doseisai sont particulièrement répandues dans les mangas, mais il ne faut pas les confondre avec la vision occidentale du XXe siècle de l’homosexualité. Ces filles ne sont pas considérées comme lesbiennes. Les relations doseiai étaient considérées comme une étape normale du développement des jeunes filles, et comme un moyen de retarder les expériences hétérosexuelles jusqu’à ce qu’elles soient assez âgées pour le mariage.

En revanche, les filles doivent toutes conserver une apparence similaire, et « girly ». Susan J. Napier résume la culture shōjo en expliquant que « ce terme est devenu un raccourci pour désigner une sorte d’identité liminale entre enfant et adulte, caractérisée par un érotisme supposément innocent basé sur l’immaturité sexuelle, une culture de la consommation qui se procure des biens ‘mignons’ (kawaii), et le fait de privilégier de façon mélancolique un passé récent ou une forme flottante de nostalgie« .[6]

Une division genrée très rigide

Sur le modèle des mangas shonen pour les garçons, et des mangas shōjos pour les filles, l’animation japonaise a ainsi instauré une division très nette entre les animés destinés d’une part aux garçons, d’autre part aux filles. La division genrée des représentations proposées aux enfants s’effectue d’une manière totalement différente dans les dessins animés américains et européens et les animés japonais. En effet, alors que (en ce qui concerne les Disney par exemple) les différences dans les représentations proposées aux enfants de ce que sont censé-e-s être les « hommes » et les « femmes » sont construites à l’intérieur même des « films pour enfants », les japonais ont quant à eux créé deux genres totalement différents, tant au niveau de l’intrigue que des codes graphiques. Cela ne signifie évidemment pas que le sexisme latent d’un grand nombre de productions culturelles « occidentales » soit anodin, mais l’on peut faire remarquer que la division sexiste des rôles et des représentations s’effectue d’une manière beaucoup plus tranchée, explicite et figée dans les productions culturelles japonaises.

On peut s’inquiéter des conséquences de cette division sur les enfants : que se passe-t-il pour un petit garçon qui se rend compte qu’il préfère regarder des shōjos ? Par ailleurs, une production culturelle aussi rigide ne peut qu’accentuer les stéréotypes de genre dans la société. En délimitant ce qui est pour les « filles » de ce qui est destiné aux « garçons », les productions culturelles enferment les gens dans des représentations rigides, et excluent toute personne contrevenant à ces codes.

Cette division entre shonens et shōjos se retrouve plus dans les séries TV japonaises que dans les longs métrages cinématographiques. Néanmoins, l’existence d’un genre à part entière destiné à un public féminin laisse à penser qu’il y a eu des influences jusqu’à aujourd’hui. Le genre shōjo a longtemps été dénigré et considéré comme une production de très faible intérêt et qualité. Mais il a contribué à favoriser la présence des femmes dans l’animation, à travers un genre dédié à elles.

Des femmes hyper sexualisées

Difficile de parler des femmes dans l’animation japonaise sans évoquer l’érotisation accrue des corps féminins à l’écran. C’est une caractéristique spécifique au cinéma japonais car les femmes sont rarement érotisées dans les films d’animation occidentaux.

L’apparence vestimentaire des filles dans les shōjos mangas témoigne d’une érotisation de leur corps. D’après le petit Larousse Illustré, l’érotisation est une « utilisation de certaines parties du corps, d’activités mentales ou de comportements apparemment indépendants de la sexualité comme source d’excitation et de jouissance ». Ces filles portent des mini-jupes ou des mini-shorts laissant apparaître leurs longues jambes fines. Même lorsque leurs jambes sont recouvertes de bottes ou de bas montant, elles arborent une jupette d’écolière qui se révèle courte, à un point presque indécent. Elles exhibent toujours une certaine nudité, qui n’est pas nécessaire à la trame de l’histoire, et qui contraste avec l’innocence de leurs aventures amoureuses. Nous pouvons dire qu’elles sont érotisées car leur apparence physique arbore une certaine nudité qui n’a aucun lien avec la trame narrative. Elles montrent parfois leur nombril, comme dans le manga comique School rumble, ce qui est inimaginable pour l’animation française ou américaine (à l’exception de quelques figures telles que la Petite Sirène ou Jasmine par exemple).

Cette érotisation est parfois liée à l’image de la jeunesse et des fillettes. Frédéric Clément a appelé ce mélange le « complexe de Lolita »[7], ce qui se traduit en raccourci par le mot « lolicon ». (On peut parler d’une œuvre lolicon, ou de quelqu’un qui est lolicon). Le corps des fillettes bascule du domaine du mignon au domaine du désirable où l’innocence et la sexualité se côtoient. Le Japon est l’un des pays les plus laxistes en ce qui concerne la représentation sexuelle des mineurs ; l’article 175 des lois sur l’obscénité interdit de représentation des poils pubiens, mais pour tout le reste, le champ semble malheureusement assez libre.

En animation traditionnelle, (dans les films américains par exemple) les parties les plus mouvantes du corps comme la bouche et les yeux sont dessinées sur des couches de celluloïd transparentes séparées de celles servant de support au corps « fixe ». Une telle méthode d’animation permet aux animateurs d’éviter de redessiner le corps en entier à chaque prise d’image, réduisant ainsi les coûts de production. Dans l’animation japonaise, une couche de celluloïd est parfois rajoutée pour la poitrine des femmes, souvent proéminente, qui fait alors partie des « parties mouvantes » du corps. Cela contribue à « morceler » au sens propre et figuré, le corps de la femme. Dans « Visual Pleasure and Narrative Cinema » un des textes fondateurs des théories féministes sur le cinéma publié en 1975, Laura Mulvey dénonce le morcellement du corps des femmes. D’après elle « le cinéma classique favorise le morcellement des corps par la prise de vue qui « découpe » les corps –celui des femmes davantage que celui des hommes– afin de fétichiser et d’érotiser les parties de leur anatomie (seins, fesses, jambes) »[8]. L’animation japonaise reproduit ce morcellement dans le procédé de création des animés, avec les celluloïds, ainsi que dans le film lui-même avec des plans de caméra qui fétichise encore plus les corps, avec l’utilisation de la contre-plongée par exemple.

Cette érotisation des femmes dans l’animation japonaise trouve son paroxysme dans les « hentai », les mangas pornographiques. L’érotisation est alors devenue sexualisation.

En conclusion, on s’aperçoit que les héroïnes sont plus nombreuses dans le cinéma d’animation japonais que dans les cinémas d’animation occidentaux. Cela est dû à la culture shojo qui a développé une littérature propre aux filles. Cette littérature ensuite adaptée en animation explique le nombre élevé d’héroïnes dans les séries animés aussi bien que dans les films d’animation. Cette parité numérique est en revanche mise en défaut par la faible qualité de représentation des femmes. Elles sont érotisées à l’excès, soumises à de nombreux stéréotypes et au regard de l’homme. Même si de nouveaux auteurs talentueux comme Miyazaki, connu pour son côté « féministe », proposent une nouvelle vision des femmes, modernes et émancipées, cela reste une exception dans le paysage de l’animation japonaise. Les femmes restent en grande majorité mal-représentées, stéréotypées, et hyper-sexualisées.

Agathe

[1] Le petit Larousse illustré définit manga comme « bande dessinée japonaise ; dessin animé qui s’en inspire »

[2] Stéphane Le Roux, Hayao Miyazaki cinéaste en animation, p 14.

[3] D’après la définition du nouveau Petit Robert, l’animisme est « l’attitude consistant à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme humaine ».

[4] Le groupe des « 24 nen gumi » est un groupe de femmes qui a contribué à faire du shōjo manga un genre à part entière. Avant elles, les shōjos mangas étaient considérés comme la forme la plus basse des mangas.

[5] « Aesthetic of sameness », Japanese Visual Culture, chap 6

[6] Traduction de Frédéric Clément, Machines Désirées, La représentation du féminin dans les films d’animation Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, p 91.

[7] Frédéric Clément, Machines désirées, p 91

[8] Ibid., p 83 (une traduction partielle en français de cet article a été publiée dans le n°67 de la revue CinémAction intitulé « 20 ans de théories féministes sur le cinéma »)

Commentaires récents