Je voudrais attirer l’attention sur une tendance lourde du cinéma d’animation contemporain, qui consiste à exacerber jusqu’à la caricature les différences de taille, de carrure et/ou de musculature entre corps masculins et féminins. Dans l’immense majorité des films d’animation, les hommes sont en effet plus grands, plus larges et plus musclés que les femmes, et cet écart physique atteint souvent des proportions absolument délirantes.

Les possibilités offertes par l’animation pour représenter les corps humains sont théoriquement illimitées, dans la mesure où elles ne dépendent pas de corps réels d’acteurs et d’actrices présent.e.s devant la caméra comme c’est le cas pour le cinéma en prise de vue réelle. Mais force est de constater que l’imagination des créateurs de films d’animation est quant à elle assez limitée, et même complètement soumise à l’idéologie patriarcale.

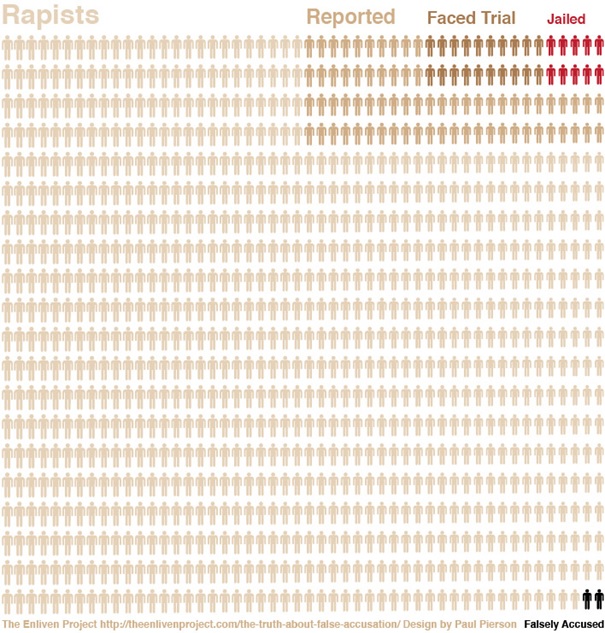

En effet, ces représentations inégalitaires confortent la domination masculine au moins pour deux raisons. D’une part parce qu’elles renforcent la binarité de genre en donnant l’impression qu’il existe une différence physique radicale, essentielle et insurmontable entre hommes et femmes. Or tout ce qui contribue à diviser ainsi le monde en deux catégories étanches et opposées (on est soit un homme, soit une femme, et les deux n’ont rien à voir) pose les bases d’un rapport social de domination (ici des hommes sur les femmes). D’autre part, ces représentations renforcent la domination masculine en opposant systématiquement des femmes à des hommes plus grands et plus costauds qu’elles, une inégalité de traitement qui valorise et normalise visuellement une supériorité physique (et indirectement une suprématie) masculine.

J’emprunterai la plupart de mes exemples aux longs métrages d’animation hollywoodiens, que je connais mieux parce que ce sont ceux que je regarde, mais peut-être qu’un même constat pourrait être fait pour les films d’animation produits pour la télévision et/ou dans d’autres contextes nationaux (France, Japon, Grande-Bretagne, etc.). Une chose est sûre, c’est que cette tendance ne touche pas seulement l’animation, mais le cinéma hollywoodien tout entier. Même s’ils ne peuvent pas aller aussi loin que les films d’animation, les films récents tournés « en prise de vue réelle » opposent souvent des acteurs hypermusclés à des actrices beaucoup plus sveltes, voire très minces, comme j’ai essayé de le montrer dans un autre article publié sur ce site.

*

Le pire du pire

Commençons avec quelques exemples récents particulièrement emblématiques de cette différence de traitement entre hommes et femmes.

Comme le premier volet sorti en 2004 (et politiquement très problématique), les Indestructibles 2 (2018) met en scène une famille de super-héros dont le père fait une tête de plus que la mère et a une carrure 4 fois plus large, sans parler de son torse en V hypermusclé qui contraste avec la silhouette « en sablier » de son épouse. De leur côté, les enfants semblent bien partis pour marcher sur les traces de papa et maman puisque la grande sœur filiforme a un tour de taille à peu près aussi grand que ses yeux, et trois fois plus petit que celui de son frère…

Dans Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), le méchant est aussi une armoire à glace dont la carrure est environ 5 fois plus large que celle des autres personnages, comme on peut le voir lorsqu’il est placé aux côtés de sa famille ou face à l’autre méchante du film.

La dernière « princesse Disney » en date, Moana (2016), était elle-aussi couplé à un personnage masculin légèrement plus baraqué qu’elle, le demi-dieu Maui, à qui le légendairement musclé Dwayne Johnson prête sa voix. Vous aviez rêvé de voir The Rock face à une femme plus mince que son biceps de catcheur, Disney l’a fait.

Mais le duo le plus disproportionné du cinéma d’animation récent est probablement celui formé par Ralph et Vanellope dans Les Mondes de Ralph (2012) et sa suite, Ralph 2.0 (2018). Ici, le personnage féminin fait la même taille que la main du personnage masculin. Difficile de répartir plus inégalement le physique.

Le film propose certes une alternative dans le couple formé par Felix et Calhoun, mais il s’agit de personnages secondaires dont la fonction est principalement comique. S’il est ainsi possible de trouver quelques cas de couples où la femme est plus grande, large et/ou musclée que l’homme, ce couple n’est jamais central, de sorte qu’il est beaucoup moins mis en avant et regardé avec plus de distance, voire présenté comme risible ou anormal (j’y reviendrai).

Zootopie (2016) est un bon exemple de cette mise au premier plan des duos ou confrontations homme/femme où le personnage féminin est beaucoup plus petit que le personnage masculin. Alors que la cohabitation d’animaux de tailles extrêmement variées aurait pu permettre d’associer par exemple une rhinocéros femelle à un singe mâle, ou une ourse femelle à un chien mâle, le film passe le plus clair de son temps à opposer deux personnages féminins minuscules (l’héroïne Judy Hopps et l’adjointe au maire Dawn Bellwether) à des personnages masculins plus grands et/ou imposants qu’elles (le chef Bogo, le maire Leodore Lionheart, et bien sûr Nick le renard).

*

La norme tranquille, ou la naturalisation par la répétition

Même lorsque les différences physiques ne sont pas exacerbées à ce point, les personnages féminins sont systématiquement plus petits et moins costauds que leur partenaire masculin, comme s’il était inenvisageable qu’un homme puisse désirer une femme plus grande et/ou plus musclée que lui, et réciproquement.

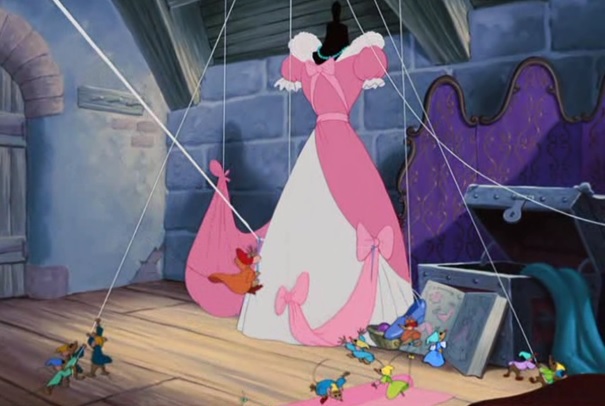

On observe cette constante aussi bien dans les vieux films d’animation…

… que dans les plus récents.

À force d’être ainsi répétée à longueur de films, cette norme tend à apparaître comme naturelle. Le cinéma d’animation ne contribue donc pas uniquement à naturaliser l’hétérosexualité en ne montrant que des relations amoureuses hétérosexuelles, mais il naturalise aussi un type bien spécifique de relation hétérosexuelle : celle où l’homme est physiquement supérieur à sa partenaire féminine. En répétant toujours le même schéma, ces films tendent donc à faire passer pour naturel ce qui n’est en réalité que le produit de normes sociales.

Ce matraquage idéologique a des conséquences très concrètes dans nos vies. Certaines femmes particulièrement grandes peuvent par exemple avoir plus de mal à trouver un compagnon parce que beaucoup d’hommes complexent d’être plus petits que leur compagne. D’autres se voient conseiller de ne pas mettre de talons pour ne pas être « encore » plus grandes, ou de ne pas pratiquer un sport qui développerait « trop » leur musculature, ce qui risquerait de faire fuir les hommes, etc.

*

L’Ordre Naturel

Le processus de naturalisation de ces normes sociales est particulièrement flagrant dans les films d’animation où la nature est omniprésente, comme c’est par exemple le cas de Pocahontas (1996). Malgré ses nombreuses qualités, la chanson « Colors of the Wind » (« L’Air du vent » en français) est probablement l’apogée de l’entreprise de naturalisation de l’hétérosexualité et de la « différence des sexes » qui traverse tout le film.

Pocahontas explique ici à John Smith qu’il doit abandonner sa posture de dominant vis-à-vis des amérindien.ne.s, mais aussi vis-à-vis de la nature et des êtres vivants qui la peuplent. Il s’agit donc d’un moment où une femme racisée « explique la vie » à un homme blanc avec la bénédiction du film. Pocahontas dénonce même explicitement le paternalisme et le racisme dont Smith fait preuve en tant que colon blanc, ce qui fait sans doute de cette scène l’une des plus progressistes du film. Peut-être que c’est précisément pour contrebalancer ce progressisme que la scène verse à la fois dans une essentialisation outrancière des amérindien.ne.s, et dans une naturalisation de l’hétérosexualité et de la supériorité physique des hommes.

À travers le personnage de Pocahontas, les amérindien.ne.s sont en effet dépeints ici comme des êtres immergés dans la nature et entretenant une sorte de relation immédiate et mystique avec elle, là où les blancs se sont visiblement hissés au-dessus d’elle et sont ainsi passé de l’état de nature à la civilisation. Le fait que le film valorise clairement la posture de Pocahontas face à celle de John Smith ne change rien au problème : les stéréotypes « positifs » comme celui du « bon sauvage » n’en restent pas moins des stéréotypes, qui enferment les personnes racisées dans une définition essentialiste créée par les blancs.

Mais c’est surtout la naturalisation de l’hétérosexualité et de la supériorité physique masculine qui m’intéresse ici. Cette entreprise idéologique passe notamment par une juxtaposition du couple Pocahontas/John Smith avec des couples d’animaux, toujours composés d’un mâle et d’une femelle, le premier étant systématiquement plus grand que la seconde. Alors que chez beaucoup d’espèces animales, les femelles sont plus grandes et/ou imposantes que les mâles, Disney choisit ici de privilégier des couples d’animaux qui confortent l’idée d’une supériorité physique naturelle des mâles sur les femelles, et donc des hommes sur les femmes. La scène se termine notamment sur des plans de Pocahontas et John Smith qui les rapprochent d’un couple d’aigles où celui associé à John Smith est plus grand, comme le souligne lourdement un fondu enchaîné qui assimile les deux rapaces aux deux humain.e.s. À travers cette scène, c’est donc non seulement l’hétérosexualité qui est naturalisée en étant posée comme un fondement du règne animal, mais aussi la supériorité physique de l’homme.

Le processus de naturalisation de la supériorité physique masculine passe donc ici par une intégration des humain.e.s à un ordre naturel où le dimorphisme sexuel penche toujours en faveur des mâles. Mais Pocahontas illustre aussi un autre aspect de ce processus de naturalisation : la négation du rôle essentiel de l’activité physique (et plus largement des facteurs sociaux) dans le développement de la musculature.

*

Le physique inné

Pocahontas grimpe aux arbres avec une grande agilité, réalise des plongeons spectaculaires et rame vigoureusement au milieu de torrents déchaînés, mais cette pratique de nombreuses activités physiques ne s’accompagne pourtant pas d’une musculature d’athlète. Si sportive soit-elle, Pocahontas a le corps d’un mannequin (celui de Naomi Campbell pour être plus précis).

Dès qu’elle se trouve à côté d’un homme, Pocahontas apparaît ainsi comme un petit être fragile, alors qu’elle est censée se distinguer des princesses Disney de la « première génération » (Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore) par sa témérité et ses aptitudes physiques. Cela ne concerne pas uniquement sa carrure ou ses bras, mais aussi les autres parties de son corps, comme ses mains par exemple. Lorsqu’elles sont montrées en gros plan à côté de celles de John Smith, elles apparaissent en effet extrêmement fines et délicates, ce qui a de quoi étonner chez une femme que l’on voit pagayer, grimper aux arbres, et même marcher à quatre pattes dans la fameuse scène de sa rencontre avec John Smith où elle est assimilée à un petit animal à apprivoiser. Des mains aussi sollicitées ne devraient-elles par être un peu plus cornées et robustes ?

La représentation d’Astrid dans la série des Dragons (2010, 2014, 2019) est encore plus invraisemblable, puisque cette jeune viking a des bras aussi minces que ceux du héros, alors qu’elle est censée être une guerrière hors-pair et se trimbale une hache qui ne doit pas faire 200 grammes. C’est d’autant plus rageant que le héros en question est dépeint comme un intellectuel qui n’a aucune prédilection pour le combat, et plus généralement pour les activités physiques. La première scène du film de 2010 comporte même une blague sur le fait qu’il n’est vraiment pas musclé. Pourquoi donc Astrid ne pourrait-elle pas être plus baraquée que lui ?

Sa première apparition nous apporte un élément de réponse. La scène est en effet un exemple typique de « male gaze » (regard masculin). Le héros est en train de présenter tous les personnages du film en voix-off et termine par Astrid, la seule qui a le droit à un ralenti érotisant (elle rejette même ses cheveux en arrière et se déhanche d’une manière généralement connotée comme sexy). Pour bien enfoncer le clou, un enchaînement de champ/contrechamp nous montre d’abord Astrid en plan large (pour qu’on puisse bien la reluquer de haut en bas), puis Harold en gros plan, qui la regarde avec des yeux brûlant littéralement de désir. Dès sa première apparition, Astrid est ainsi placée dans la position d’objet du regard, tandis que le héros est le sujet du regard.

La fonction principale de cette mise en scène est de contrebalancer le fait qu’Astrid est une guerrière exceptionnelle, et qu’elle est en cela supérieure à Harold. Ce n’est pas le seul moyen par lequel la domination masculine est réaffirmée. Le scénario tout entier s’en charge. Mais il s’agit d’une stratégie particulièrement efficace parce qu’elle s’attaque directement au « problème » que constitue le corps féminin actif et puissant, en conformant ce corps aux normes de beauté féminine (notamment à l’exigence de minceur) et en le replaçant dans une position de passivité (la jolie chose qui est regardée et désirée par les hommes). Il n’y a là rien de bien original, puisque ce type de traitement des personnages féminins est le lot de l’immense majorité des héroïnes qui se sont imposées dans le cinéma d’action depuis les années 90 (Au revoir à jamais, Le Cinquième élément, Tomb Raider, Charlie et ses drôles de dames, etc.). On leur a donné le droit de se battre et de réaliser des prouesses physiques, mais à la condition qu’elles restent gracieuses, sexy et minces. Résultat : les femmes d’action violentes et puissantes qui peuplent nos écrans ont plus un corps de mannequin que de championne de boxe.

Même s’il s’écarte de ce schéma jusqu’à un certain point, The Croods reste assez décevant dans la représentation qu’il propose de son héroïne préhistorique (et ce n’est malheureusement pas le plus grand de ses défauts). Même si elle domine physiquement son partenaire masculin, qu’elle brutalise à plusieurs reprises, elle n’est pas particulièrement plus imposante que lui. Je ne cherche pas à minimiser le mérite de ce film qui, pour une fois, présente un couple où la femme a des bras et des cuisses légèrement plus larges que celles de son partenaire, mais il me semble que la supériorité physique d’Eep sur Guy aurait pu être plus évidente visuellement. En effet, tout le film repose sur l’opposition entre les Croods (dont Eep) qui n’utilisent que leur corps, et Guy, l’humain plus évolué qui utilise son cerveau. Tandis que les premiers déploient des efforts considérables pour se nourrir (en chassant des animaux, car le film n’envisage pas vraiment que la cueillette puisse être le mode principal d’alimentation pour des préhistoriques), le second élabore des pièges et n’a donc pas trop besoin de se fatiguer. Le film aurait pu s’appuyer sur cette opposition de « mode de vie » pour proposer un personnage féminin beaucoup plus imposant que son partenaire masculin, au lieu d’égaliser leur physique à un point où Guy semble même parfois aussi musclé que sa partenaire. De plus, la musculature de Guy est très apparente (cf. notamment son torse en V) là où les « formes féminines » de Eep sont mises en avant d’une manière qui tend à rendre ses muscles moins visibles. En conséquence, le corps de Guy apparaît clairement comme un « corps dur », alors que celui de Eep semble à la fois « dur » et « mou », ce qui limite un peu le renversement des normes de genre opéré par le film.

Mais c’est surtout avec sa représentation de la famille de Eep (notamment son père) que le film retombe dans un binarisme grossier. Le père a en effet un corps massif et des bras trois fois plus larges que ceux de sa compagne ou de sa fille. Ce physique apparaît d’autant plus délirant que le personnage est censé manquer cruellement de nourriture (lorsque les membres de sa famille finissent un œuf sans lui en laisser une part, il déclare : « ce n’est pas grave, j’ai déjà mangé la semaine dernière »). Alors que la scène de chasse qui ouvre le film montre que tous les Croods participent à cette activité physique, seul le père est une montagne de muscles. Comment un homme peut-il être si baraqué sans manger ? Et comment peut-il être aussi supérieur physiquement aux autres membres de sa famille s’il mange moins qu’eux et pratique le même type d’activités physiques ?

On touche ici un aspect essentiel du processus de naturalisation des inégalités physiques à l’écran : la négation des facteurs sociaux qui déterminent le développement de la masse musculaire. En effet, les muscles ne se développent pas tous seuls, mais dépendent à la fois de l’alimentation et de l’exercice physique. Les Croods est un bon exemple de la négation de ces facteurs, puisque le personnage du père semble être devenu « naturellement » une armoire à glace alors même que le film explique qu’il est sous-alimenté.

Ce problème touche la totalité des films d’animations, qui n’explicitent jamais les différents déterminismes sociaux qui pèsent sur les hommes et les femmes : le fait que les hommes sont plus encouragés à pratiquer des activités physiques qui rendent leur musculature plus visible, tandis que les normes de beauté féminine encouragent plutôt les femmes à être minces et à ne pas trop exhiber ses muscles (des normes qui ont d’ailleurs été, et sont encore souvent, sanctionnées par des lois[1]).

Aucun film d’animation ne montre clairement comment un personnage masculin hyper-baraqué a construit son physique massif, et inversement comment une héroïne est restée mince à cause de privations alimentaires et d’activités physiques réduites.

Une autre chose que Les Croods met en évidence, c’est la fonction jouée par les figures de parents dans bon nombre de films d’animation.

*

Papas et mamans, ou comment les choses se dégradent avec l’âge

Que le couple homme/femme principal soit démesurément ou « raisonnablement » disproportionné, les parents sont souvent là « en renfort » pour enfoncer le clou de la domination physique masculine. Dans un grand nombre de films d’animation récents, le père est en effet un véritable colosse, tandis que la mère a un physique beaucoup plus réaliste et semble ainsi minuscule par comparaison.

J’ai déjà mentionné les cas des Indestructibles et des Croods, mais on peut aussi penser aux parents de Harold dans Dragons, de Mérida dans Rebelle, de Miles dans Spider-Man: Into the Spider-Verse ou de Moana dans le film du même nom :

On peut remarquer au passage que ce genre de représentations inégalitaires ne se trouve pas uniquement dans les films d’animation hollywoodiens, comme en témoigne par exemple la co-production européenne Le Chant de la mer, dans lequel le père a des bras aussi gros que le corps de son épouse.

Dans un grand nombre de films d’animation, les mères sont tout simplement absentes (parce que c’est bien quand elles sont toutes petites, mais c’est encore mieux quand on ne les voit pas du tout !). Le père peut alors être extrêmement imposant, et renforcer ainsi une différence physique moins marquée dans le couple hétéro principal (comme par exemple dans Pocahontas ou La Petite sirène).

Il arrive parfois que le père soit plus petit que sa fille, comme dans Aladdin , La Belle et la Bête ou Tarzan, mais dans ce cas, il existe toujours au moins un autre personnage masculin énorme qui garantit une supériorité physique masculine écrasante à l’échelle du film. Dans Aladdin, il s’agit du Génie ; dans La Belle et la Bête, de Gaston et de la Bête ; et dans Tarzan, de Clayton et de Tarzan.

Au passage, on peut remarquer que la petite taille du père symbolise souvent un défaut de pouvoir (le Sultan d’Aladdin est manipulé par Jafar, le père de Belle est dénigré par le village et séquestré par la Bête, etc.). Ce constat offre une autre preuve du fait que derrière ces différences physiques réside un enjeu de pouvoir. En d’autres termes, l’enjeu de ces représentations n’est pas juste « Qui est le plus grand ? Qui est le plus costaud », mais « Qui domine ? Qui a le pouvoir ? ». C’est particulièrement visible lorsque l’ordre « naturel » de la domination masculine est renversé.

*

Couples déviants et femmes monstrueuses

Lorsqu’un film d’animation présente un couple où la femme est plus grande et/ou costaude que l’homme, il sert soit de contrepoint comique, soit de repoussoir terrifiant ou pathétique. Ce second cas est le plus fréquent, et rejoint les normes de représentations des méchantes et méchants, que j’ai analysées dans deux vieux articles. En représentant les méchantes comme beaucoup plus grandes que leur partenaire masculin, les films symbolisent le pouvoir que ces femmes « castratrices » exercent sur les hommes. C’est par exemple le cas dans Bernard et Bianca, dans lequel Ursula mène la vie dure au pauvre Snoops, ou Alice au pays des merveilles, dans lequel la méchante est non seulement une épouse dominatrice mais également une reine tyrannique (rien de pire que les femmes de pouvoir…) :

Lorsqu’elles sont grandes mais pas très larges d’épaules, ces femmes monstrueuses peuvent porter une tenue qui les rend plus imposantes, comme c’est par exemple le cas de Cruella (Les 101 dalmatiens) ou Maléfique (La Belle au bois dormant).

Des scènes les montrent également se métamorphoser pour devenir physiquement supérieures aux héros masculins. Là encore, le renversement de la domination physique « normale » des hommes sur les femmes prend une forme monstrueuse. Le pouvoir féminin apparaît ainsi cauchemardesque sous les traits de créatures prédatrices et imposantes que les hommes finissent par neutraliser. Dans La Belle au bois dormant, Maléfique se transforme en un immense dragon. De même, dans le combat de magiciens de Merlin l’enchanteur, Madame Mime commence par se transformer un crocodile, et choisit toujours des animaux plus imposants que ceux de Merlin, pour finir sous la forme d’un dragon.

Mais l’exemple le plus marquant de ce renversement de pouvoir est sans doute la fin de La Petite Sirène (que j’ai déjà analysée ailleurs), où Ursula transforme le roi Triton en vermisseau, et grandit quant à elle jusqu’à devenir gigantesque, en hurlant qu’elle est « la souveraine de tous les océans ».

Si ces renversements de l’ordre « naturel » étaient assez fréquents jusque dans les années 80, ils tendent à disparaître par la suite, non pas parce que la misogynie disparaît miraculeusement des films d’animation, mais parce que la domination masculine est normalisée d’une autre manière : par l’exacerbation quasi-systématique de la supériorité physique des hommes à travers un (ou plusieurs) personnage(s) masculin(s) extrêmement imposant(s). En effet, plus besoin d’utiliser des femmes énormes et monstrueuses comme des repoussoirs dans un univers visuel où la supériorité physique masculine est si évidente.

*

Le règne du costaud : un phénomène récent

S’il inaugure le « second âge d’or de Disney », La Petite sirène (1989) définit également les normes de représentation qui domineront les décennies à venir. En effet, face à celle qui est peut-être la dernière grande méchante dont la monstruosité est signifiée par une supériorité physique sur les hommes, le film dote le Roi Triton d’une musculature surdéveloppée comparable à celle des stars hollywoodiennes qui dominent alors le cinéma d’action (telles que Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger).

Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence. Ce retour en force des muscles masculins pendant les années 1980 est une manière de réaffirmer la suprématie masculine qui vient d’être sérieusement remise en question par les mouvements féministes des années 1960-1970. Même si cette supériorité physique masculine ne sera pas toujours affirmée avec une même force jusqu’à aujourd’hui (cf. notamment la fin des années 90, avec des films comme Matrix dans lequel la différence physique entre le héros et l’héroïne est beaucoup moins marquée), reste que ces normes inégalitaires perdurent jusqu’à aujourd’hui, avec une aggravation depuis le milieu des années 2000.

J’ai déjà mentionné un grand nombre de films qui illustrent cette tendance de manière éloquente (La Petite sirène, Aladdin, Pocahontas, Les Indestructibles, Dragons, Les Mondes de Ralph, Moana, Les Croods, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Rebelle, Zootopie, etc.). Voici quelques autres exemples, à commencer par La Belle et la Bête, dans laquelle l’héroïne a le choix entre une armoire à glace (Gaston) et une autre armoire à glace (La Bête).

De même, Atlantide, l’empire perdu a beau être centré sur un héros peu musclé, les différences de carrures entre personnages masculins et féminins n’en sont pas moins flagrantes, que ce soit chez les méchants…

… ou chez les gentils, qui comptent notamment parmi eux un docteur qui a sans doute suivi un cursus « médecine option musculation ».

Le docteur apparaît d’ailleurs pour la première fois alors qu’il sort de la douche, ce qui permet immédiatement de mettre en avant son corps hyper-musclé. Il n’est pas anodin que le personnage à avoir droit à un tel traitement soit noir. Cette manière d’insister sur la « puissance du corps de l’homme noir » n’est pas nouvelle, mais perpétue au contraire un imaginaire raciste encore prégnant aujourd’hui, comme l’illustre par exemple un film comme Django Unchained. Même si les hommes noirs sont tellement peu nombreux dans les films d’animation hollywoodiens qu’il est difficile de dégager des grandes tendances dans la manière dont ils sont représentés, on peut tout de même remarquer que le docteur d’Atlantide n’est pas le seul noir à être super-baraqué. Je pense par exemple à Cobra Bubbles dans Lilo et Stitch, au méchant Drago de Dragons 2, ou à Wasabi dans Les Nouveaux Héros (on pourrait aussi mentionner les personnages d’animaux imposants doublés par des acteurs noirs, comme le chef Bogo de Zootopie, doublé par Idris Elba). Parce que les hommes blancs imposants sont également très nombreux dans le cinéma d’animation contemporain, on peut avoir l’impression que la répartition des muscles se fait plus en fonction du genre que de la race, mais des statistiques feraient à mon avis apparaître que la proportion d’hommes noirs hyper-musclés (par rapport au nombre total d’hommes noirs représentés dans ces films) est plus importante que dans le cas des hommes blancs.

Pour finir sur la radicalisation de l’écart entre corps masculins et féminin dans le cinéma d’animation contemporain, je me contenterai juste de trois derniers exemples tirés des films Hercule (1997), Kuzco, l’empereur mégalo (2001) et Tarzan (1999), mais l’énumération pourrait encore continuer longtemps…

*

Conclusion

Comme je l’ai souligné dans cet article, ces représentations inégalitaires sont loin d’être inoffensives, mais contribuent au contraire à conforter la domination masculine. Le plus inquiétant est leur omniprésence et leur radicalisation depuis plusieurs décennies (avec une aggravation encore plus claire ces dernières années dont témoignent des films comme Moana ou Les Mondes de Ralph).

Il existe certes quelques exceptions, mais elles confirment malheureusement la règle. Je pense par exemple au Monde de Dory, dans lequel l’héroïne est beaucoup plus grande que les deux personnages masculins qui l’accompagnent, ou encore à Vice-versa, dans lequel Joie est plus grande que les autres émotions de Riley. Mais est-ce que ces écarts à la norme ne sont pas facilités par le fait que ces personnages restent assez éloignés des humain.e.s que nous sommes ? En effet, les poissons sont des animaux qui nous ressemblent très peu physiquement, et Vice-versa cherche plus à symboliser des émotions qu’à représenter des êtres humains, même si ces personnages sont anthropomorphiques.

Le film d’animation hollywoodien qui subvertit le plus clairement cette norme est peut-être Monsters vs. Aliens, dans lequel une femme devient gigantesque suite à son contact avec une météorite. Après avoir été capturée par l’armée et enfermée avec d’autres « monstres », elle est libérée pour combattre un envahisseur extraterrestre, qu’elle finit par neutraliser. À l’inverse de La Petite Sirène ou du film culte L’Attaque de la femme de 50 pieds (1958), Monsters vs. Aliens ne présente pas la taille et la force de cette héroïne géante comme une menace, et l’associe même à son émancipation féministe. Alors qu’elle se projetait uniquement dans son mariage avec un homme carriériste et misogyne au début du film, sa métamorphose lui permet de prendre conscience de ses capacités. À la fin du film, elle envoie paître son fiancé et décide de rester une géante, après avoir pris conscience que ce pouvoir n’avait pas fait d’elle un « monstre » mais une femme indépendante et épanouie.

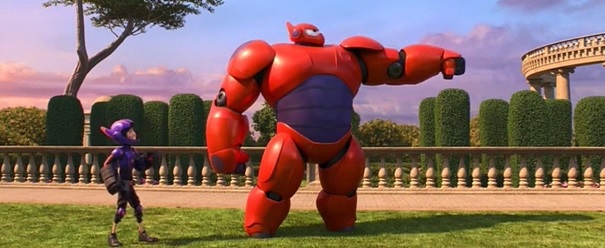

Ce genre de film reste malheureusement une exception dans un cinéma d’animation dominé par une opposition entre des « gros costauds » et des « petites choses ». Et, comme je l’ai déjà dit, ce phénomène ne se borne malheureusement pas au cinéma d’animation, mais touche de la même manière le cinéma « en prise de vue réelle ». Je mets cette expression entre guillemets car un grand nombre de blockbusters hollywoodiens s’apparentent dans une certaine mesure au cinéma d’animation par leur usage des effets spéciaux numériques. Or, lorsque des personnages de ces films sont réalisés en images de synthèse, leur apparence physique renforce encore une fois la binarité de genre. Si l’on prend l’exemple des productions Marvel, on constate non seulement que la majorité de ces « personnages numériques » sont masculins, mais qu’ils sont surtout énormes, surpuissants et hypermusclés. Il existe bien sûr quelques exceptions (comme Rocket et Groot des Gardiens de la Galaxie) mais, dans la plupart des cas, il s’agit de super-costauds comme Hulk, Venom, Thanos, La Chose (des Quatre Fantastiques), Surtur (le démon de feu de Thor : Ragnarok), etc.

En offrant aux enfants le spectacle d’une supériorité physique écrasante (et souvent jouissive) des hommes sur les femmes, les films d’animation proposent non seulement des modèles très différents aux garçons et aux filles, mais contribuent aussi à faire passer cette supériorité masculine comme normale et naturelle. Renverser le patriarcat suppose de déconstruire notre imaginaire pétri de représentations sexistes, et donc entre autres de s’attaquer à ce genre de représentations qui perpétuent la binarité de genre et la domination masculine.

Paul Rigouste

[1] Par exemple, les cours d’EPS ou les compétitions sportives ont été (et sont encore souvent) non-mixtes, pour des raisons parfois discutables. Parmi ce genre de lois qui entretiennent une vision binaire des corps et des performances, il faut notamment mentionner les tests de féminité qui renforcent la stigmatisation des sportives dérogeant aux normes de genre, et peuvent conduire à l’exclusion de certaines d’entre elles, comme Caster Semenya. L’année dernière, L’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme a en effet produit un règlement sur « l’hyperandrogénie » demandant aux sportives qui, comme Caster Semenya, ont un taux de testostérone « au-dessus d’une certaine ‘moyenne’ », de prendre des médicaments pour faire baisser leur taux pourtant naturellement produit par le corps. Semenya a déposé un recours pour discrimination et a d’abord eu gain de cause, mais quelques jours plus tard, le Tribunal Arbitral du sport a finalement donné raison à l’AIFA et Semenya a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière parce qu’elle refuse de prendre un « traitement ».

« T’as pas intérêt à te trouver d’autres pères de substitution, sinon je les tabasse eux-aussi à coups de sandale »

« T’as pas intérêt à te trouver d’autres pères de substitution, sinon je les tabasse eux-aussi à coups de sandale »

« Ton rêve, mec, je le prends, et je le brise »

« Ton rêve, mec, je le prends, et je le brise » Meet Mamá Imelda

Meet Mamá Imelda Frida Kahlo, celle dont la seule contribution à l’art est de reconnaître le génie de l’artiste masculin

Frida Kahlo, celle dont la seule contribution à l’art est de reconnaître le génie de l’artiste masculin

Le génie masculin à l’œuvre

Le génie masculin à l’œuvre C’est tellement plus harmonieux, une famille, quand l’homme est au centre.

C’est tellement plus harmonieux, une famille, quand l’homme est au centre. « Bouhouhouuuuu, les femmes me rejettent mais je suis quelqu’un de gentil moi pourtaaaant, bouhouhouuu »

« Bouhouhouuuuu, les femmes me rejettent mais je suis quelqu’un de gentil moi pourtaaaant, bouhouhouuu » Aux origines du matriarcat, l’exclusion du père

Aux origines du matriarcat, l’exclusion du père « Ne m’oublie pas, tsouin tsouin,

« Ne m’oublie pas, tsouin tsouin, Papa et ses petites femmes

Papa et ses petites femmes

La proie tellement débile qu’elle mérite de finir en poulet rôti

La proie tellement débile qu’elle mérite de finir en poulet rôti Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un cerveau et ceux qui n’en ont pas

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un cerveau et ceux qui n’en ont pas Les seules idées que peuvent avoir les femmes, c’est de se déguiser en fleurs…

Les seules idées que peuvent avoir les femmes, c’est de se déguiser en fleurs… … parce que sinon le cerveau c’est pas trop leur truc. Elles sont plutôt du genre à marcher à 4 pattes et à écouter leur instinct…

… parce que sinon le cerveau c’est pas trop leur truc. Elles sont plutôt du genre à marcher à 4 pattes et à écouter leur instinct… « Je l’ai appelé Ceinture parce que je m’en sers pour tenir mon futal, pratique n’est-ce pas ? »

« Je l’ai appelé Ceinture parce que je m’en sers pour tenir mon futal, pratique n’est-ce pas ? » Des chaussures en fourrure d’animal mort ! J’adooooooooooooooore !

Des chaussures en fourrure d’animal mort ! J’adooooooooooooooore !

Attention magie : je lance un oiseau en l’air et quand il touche le sol il se transforme en poulet rôti ! (N’hésite pas toi aussi à profiter de cette magie en te rendant chez le boucher le plus proche pour acheter un animal que d’autres auront séquestré, torturé, tué et dépecé pour toi !)

Attention magie : je lance un oiseau en l’air et quand il touche le sol il se transforme en poulet rôti ! (N’hésite pas toi aussi à profiter de cette magie en te rendant chez le boucher le plus proche pour acheter un animal que d’autres auront séquestré, torturé, tué et dépecé pour toi !)

« La barbarie, c’est tuer des animaux et les manger avec les mains. La civilisation, c’est tuer des animaux et les manger avec des couverts. Ça n’a absolument RIEN à voir !!! »

« La barbarie, c’est tuer des animaux et les manger avec les mains. La civilisation, c’est tuer des animaux et les manger avec des couverts. Ça n’a absolument RIEN à voir !!! » Le progrès par l’exploitation autres êtres sensibles, en voilà une belle idée !

Le progrès par l’exploitation autres êtres sensibles, en voilà une belle idée ! On avance plus vite vers la lumière sur le dos des opprimé-e-s

On avance plus vite vers la lumière sur le dos des opprimé-e-s

Le vrai visage de Bruce Willis

Le vrai visage de Bruce Willis

Ferme ta boucle

Ferme ta boucle Une femme dévouée,…

Une femme dévouée,… …aimante,…

…aimante,… … et dans le frigo.

… et dans le frigo. Sara se défoule sur un tronc d’arbre,…

Sara se défoule sur un tronc d’arbre,… …, défend sa maison la carabine à la main…

…, défend sa maison la carabine à la main… … et décide quand et avec qui elle couche.

… et décide quand et avec qui elle couche.

Commentaires récents