Nota bene : Je ne parlerai ici que du film de Ryan Coogler et pas du Creed II réalisé par Steven Caple Jr. (2018), auquel les lignes suivantes ne sauraient s’appliquer.

*

À première vue, Creed est un blockbuster comme tant d’autres sorti juste comme par hasard pour Thanksgiving et le 40ème anniversaire de la saga des Rocky. Un film qui a engrangé 103.5 millions dollars de recettes pour un budget de 35 millions de dollars et dans lequel Nike a allègrement placé ses produits. Un teen movie poursuivant et capitalisant sur la tradition de l’iconique Rocky Balboa qui y joue son propre rôle de boxeur à la retraite. C’est aussi, il faut l’avouer, un truc très viril où l’on transpire beaucoup et où ça suinte pas mal la testostérone. On peut aussi n’y voir qu’un récit initiatique assez classique dans lequel le mentor est blanc, où les couleurs de l’Amérique y sont régulièrement déployées et qui célèbre le courage et la détermination.

Oui mais … après avoir hésité à le voir, puis l’avoir finalement vu plusieurs fois, il me semble que Creed est bien autre chose qu’un Rocky VII, une énième suite de la fameuse série de films de boxe qui, de 1976 à 2006, ont régulièrement ponctué les années Reagan et Bush (père et fils) sur les grands écrans.

Si, dans Creed, Rocky accepte de devenir l’entraîneur et le mentor du jeune Adonis Johnson, le fils de son grand ami et rival Apollo Creed (Carl Weathers), c’est parce qu’autrement, il lit le journal à des morts. « Rocky est malade », comme le dit Adonis lui-même lorsque, atteint d’un cancer, l’entraîneur fait son premier malaise. Mais cette maladie peut être aussi lue comme le symptôme de beaucoup d’autres choses que le film ne craint pas de traiter au passage.

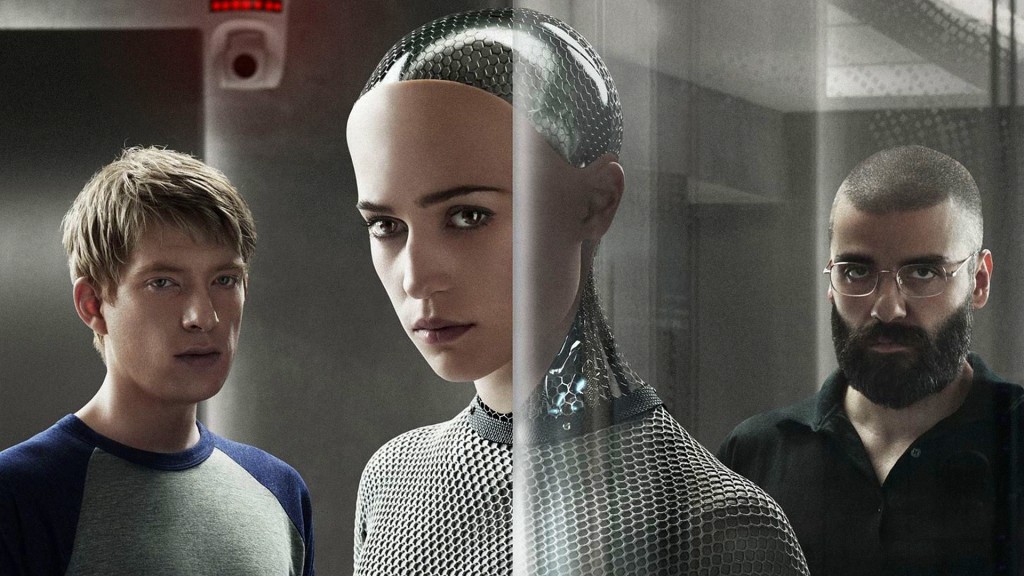

Car deux ans après Fruitvale Station dont nous avions déjà parlé ici, et avant le succès de Black Panther, Ryan Coogler nous aura offert un film qui revisite un classique plus que problématique de la culture populaire mais qui, cette fois, ne vante pas le Rêve Américain. Il y donne toute sa place à un héros noir qui n’est ni pauvre – du moins c’est plus compliqué que ça – ni abattu par la police, mais qui s’en prend plein la gueule et qui a la rage tout de même. Creed Jr est joué par le brillant et attachant Michael B. Jordan – découvert dans les séries ultra populaires Friday Night Lights et The Wire et qui jouait le rôle d’Oscar Grant dans le premier film du jeune réalisateur d’Oakland. S’il n’est pas déclaré gagnant à l’issue de son dernier combat dans le film, il n’est pas mis KO. Il est mis à terre, sonné mais se relève.

Et ce qui donne à ce film tout son intérêt c’est justement qu’il est en fait politiquement puissant parce qu’il questionne à plein la filiation : la filiation paternelle, mais aussi la filiation culturelle. Si Creed s’inscrit dans une continuité, ce sont surtout les ruptures qu’il introduit avec la légende de Rocky qui sont pleines de sens.

*

Une filiation évidente

Les fans de Rocky retrouveront Rocky dans son restaurant « Adrian’s », dont les murs sont recouverts de photos souvenirs de sa vie et de sa carrière – et pour Sly : les photos de ses films. On y retrouve aussi les fameuses scènes de footing matinal à travers les rues des quartiers populaires de South Philly, les séances de pompes à deux puis une main, les entraînements « old school» dans de la salle de boxe (celle Mighty Mick’s avec ses murs couverts d’hommages à Rocky Balboa) ou hors de la salle (à courir après la volaille dans un poulailler), la course inévitable jusqu’en haut des marches du Musée d’Art, tout au bout de la Benjamin Franklin Parkway, où le boxeur a aujourd’hui sa statue (non loin de celle de George Washington, un des pères fondateurs de l’Amérique et qui fut propriétaire de plus de 300 esclaves).

Le décor est bien planté et Creed semble assez vite reprendre là où le # VI avait fini : avec un Rocky fatigué, veuf et devenu plus humble. Mais aussi avec le fils d’Apollo et des références constantes à ce dernier, qui rendent hommage à celui qui avait dit à Rocky (IV) : « You fight good, but I’m a good fighter. ». Et d’ailleurs, pour certain.e.s le vrai héros de la série : c’était lui !

Pendant la promotion de son film, Coogler a souvent dit qu’il avait voulu devenir cinéaste en regardant Rocky dans sa jeunesse ; et qu’il avait voulu tourner un Rocky en hommage à son père (atteint d’une maladie auto-immune tardivement diagnostiquée) avec qui il regardait ces films de boxe. Mais malgré tout ce qu’il conserve de Rocky, Coogler en fait une proposition tout à fait nouvelle, et heureusement, car sinon la filiation aurait été problématique. Mais que Stallone ait accepté la proposition de Coogler et de jouer le jeu, le rachète pas mal à mes yeux.

*

Une franchise à revisiter.

*

Dans US(a.), le poète, rappeur, auteur et acteur Saul Williams écrit : ‘You like your Ali’s more like Rocky. Ali went to jail for not fighting (« Vous préférez que vos Ali soient plutôt comme Rocky. Ali fit de la prison parce qu’il refusait de se battre. »).’[1]. Car les ‘films de boxe’ aux US sont un genre populaire, presque depuis les débuts du cinéma. Pourtant et paradoxalement, ceux qui en sont les principaux protagonistes et héros sont, la plupart du temps, blancs. Et ils triomphent contre des adversaires noirs. Or, en vérité, dans l’histoire de la boxe, les plus grands champions, les plus grandes légendes de ce sport singulier étaient noirs : Jack Johnson[2], Joe Louis, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Hurricane Carter[3]… Ils étaient des héros pour les communautés africaines-américaines. Sur le ring, ils incarnaient la lutte contre un système : un système ségrégationniste, oppressant, contre lequel ils devaient se (dé)battre aussi au quotidien. Car ces boxeurs ont défié les lois « Jim Crow » tout au long de leur vie et de leur carrière. Souvent, ils sont aussi devenus des héros et des porte-paroles pour leurs communautés, ou des vainqueurs plus que symboliques d’adversaires racistes et/ou nazis, comme Muhammad Ali (qui s’est vu retirer son titre parce qu’il avait refusé de partir faire la guerre au Vietnam), ou Joe Louis (qui a combattu contre l’allemand Max Schmeling en 1936 et 1938).

Et ces enjeux n’ont pas disparu. Dans le documentaire de Bert Marcus, Champs (2015), Bernard Hopkins, boxeur originaire du nord de Philadelphie, raconte comment sa détermination à s’en sortir par la boxe lui est venue en prison en se rendant compte à quel point l’institution pénitentiaire était un business. Un business qui ne rapporte pas moins de 60 000 dollars par an et par prisonnier. La boxe fut pour lui le seul moyen d’échapper à cette entreprise dans laquelle il se voyait comme un « employé » plus qu’exploité.

Dans Creed, c’est le personnage de Tony Burton (Wood Harris, connu pour son rôle d’Avon Barksdale dans The Wire) qui se charge de rappeler les motivations et le peu d’options qu’ont ceux qu’il entraîne : « Les gars qui viennent ici, c’est comme ça qu’ils survivent. Ils doivent se battre pour leur vie. C’est une histoire de vie ou de mort. Des gens meurent sur le ring. Ton père est mort sur le ring. »

Certes, dans Rocky, il y avait bien une dimension de classe qui rendait ce personnage d’« outsider » relativement sympathique. Rocky est fils d’immigré italien, dyslexique, rapidement sorti du système scolaire, qui galère à trouver du boulot et à boucler les fins de mois. Mais il devient riche et célèbre dans les années 80 et incarne donc l’accomplissement du ‘Rêve Américain’. Son combat dans le ring devient son combat pour échapper à sa condition de classe … avant que la roue ne tourne, pas parce que le pays est contre lui, mais à cause de la crapulerie de certains de ses proches, à commencer par son frère.

Son personnage s’inspire de Joe Frazier, né à Philly lui aussi – vainqueur de Muhammad Ali – et Rocky Marciano ou Jake La Motta – adversaire de Sugar Ray Robinson. Donc, ces références-là sont chargées, encore une fois, symboliquement et politiquement. Tout cela se joue à fond quand Rocky se bat contre Apollo dans Rocky I & II, et encore contre Clubber Lang (Mr. T), dans Rocky III[4], au point que certains ont vu ces films comme une fable ou une parabole raciste[5]. D’autant plus que l’action se déroulait précisément au moment où la tactique des conservateurs républicains était de former une coalition s’étendant jusqu’à la classe ouvrière (surtout masculine). Dans l’arène politique, pour gagner cette partie de l’électorat jusque-là largement acquise aux démocrates, la stratégie mise en œuvre, notamment par Nixon et ses proches conseillers, puis par Ronald Reagan[6], était de mobiliser contre ce qui avait été prétendument cédé aux noir.e.s depuis les années 50 et la longue lutte pour les droits civiques. En d’autres termes : une période de « backlash », de réaction idéologique après des avancées importantes et conquètes en matière de droits.

Mais ce qu’il y a de raciste à l’œuvre dans Rocky n’est pas explicite mais plutôt « codé ». D’abord, l’arrivée de Rocky chez Mitch’s introduit d’emblée l’idée que les noirs ont pris une place indue (ils occupent tous les casiers et le nouvel arrivant et le seul blanc n’a nulle part où laisser ses affaires). Alors Rocky doit s’imposer. Et si Apollo et lui deviennent finalement amis, ils sont d’abord adversaires et Balboa doit vaincre Creed pour le « remettre à sa place », comme tous ces autres adversaires, tous provocateurs, hâbleurs et agressifs.

Pourtant, un des moments le plus emblématique de cette dimension caricaturalement politique des Rocky est sans doute celui où James Brown offre son spectacle ultra patriotique pour ouvrir le match entre Apollo et Drago à Las Vegas et chante ‘Living in America’. Car s’il s’agit d’une mise en scène très évidente d’un affrontement entre les États-Unis et l’U.R.S.S où le spectacle consiste à ce qu’une puissance en mette plein la vue à l’autre, il est aussi ouvert par un James Brown devenu à ce stade une figure controversée. Car après avoir été celui qui avait offert un hymne au mouvement en chantant ‘Say It Loud, I’m Black and I’m Proud’, il en avait déçu, voire trahi, beaucoup en soutenant à deux reprises le candidat Nixon et en participant même à l’inauguration de son investiture en 1969.

Dans la discussion entre Rocky et Apollo, au cours de laquelle Rocky tente de dissuader Apollo d’affronter le russe, c’est Rocky qui met en avant le fait qu’ils n’ont pas besoin de ce match, qu’ils ont tout ce qu’il faut pour bien vivre en Amérique. Mais Apollo justifie sa détermination à mener ce « combat » en la présentant comme un besoin « vital ». C’est lui qui est chargé de parler de « leur instinct meurtrier », alors que Rocky est montré comme sage et humble. C’est Apollo qui affirme que : « sans putain de guerre à mener, on peut tout aussi bien crever. » Or, venant de lui et en pleine Guerre Froide, ce discours belliqueux prend une dimension autre que la simple expression d’un trait de caractère. Il rend aussi toute comparaison entre son personnage et le mythique Muhammad Ali difficile à tenir.

*

Un fil(m) musical

Dans Creed, Coogler utilise la musique de façon bien plus originale et autrement politique. Elle y est très présente et pleine de sens, et ne dit certainement pas qu’il « fait bon vivre en Amérique ». Bien au contraire. Il faut prendre en compte la bande son et les artistes choisi.e.s pour la composer pour apprécier les enjeux du film. Car ce qu’on entend, ce sont des morceaux de hip hop, rap ou grime, de groupes tels que The Roots – groupe ultra mythique de Philly – qui offre sa version de ‘The Eye of the Tiger’ avec son morceau ‘The Fire’ au moment de l’arrivée d’Adonis à Philadelphie.

I never show signs of fatigue or turn tired

It’s David and Goliath; I made it to the eye of the storm

‘Cause I’m the definition of tragedy turned triumph

Feeling torn like they fed me to the lions

« Je ne montre jamais de signes de faiblesse ou de fatigue

Car je suis la définition même de la tragédie qui se mue en triomphe

C’est David contre Goliath; je suis arrivé dans l’oeil du cyclone

Me sentant déchiré comme si on m’avait jeté aux lions »

Le choix de Meek Mill, dont le morceau ‘Lord Knows’ rythme la course d’Adonis à travers les rues, entouré de jeunes en quad et motos qui lui ouvrent la route, est aussi loin d’être anodin. Originaire de Philly et avant de devenir une star dans sa ville natale, Meek Mill a été élevé par sa mère devenue veuve lorsque son fils n’avait que cinq ans. À 18 ans, il est devenu la victime d’un harcèlement judiciaire, qui vient seulement de se terminer après plus de 10 ans d’affaires, de recours et de procès[7]. En l’incluant ainsi dans la bande originale, le film s’adresse, rend hommage et donne une place visuelle et sonore et à une jeunesse défavorisée et souvent désœuvrée des quartiers nord de Philadelphie où se concentre une population majoritairement africaine-américaine si souvent victime de le police, mais qui se réapproprie ici la rue à sa manière, bruyante et triomphante[8].

*

Aussi les deux morceaux qui accompagnent l’entrée de chaque boxeur au sur le ring à Liverpool soulignent leurs caractères respectifs et racontent quelque chose de leur histoire. Pour Adonis c’est : ‘Hail Mary’, la fameuse prière extraordinaire de Tupac, dans laquelle celui-ci dit :

« I’m not a killer but don’t push me,

I’m a ghost in these killin fields,

Hail Mary catch me if I go, let’s go deep inside

The solitary mind of a mad man screams in the dark,

Evil lurks, enemies, see me flee

Activate my hate, let it break, to the flame

Some say the game is all corrupted, fuck this shit,

Stuck, niggas lucky if we bust out this shit,

Plus momma told me never stop until I bust a nut,

Fuck the world if they can’t adjust.

Penitentiaries is packed with promise makers

Never realized the precious time the bitch niggas is wasting

Institutionalized, I lived my life a product made to crumble

But too hardened for a smile, we’re too crazy to be humble, we balling

« Je ne suis pas un tueur, mais me poussez pas

Je suis un fantôme dans ces champs de bataille

Salut à toi Marie, rattrapes-moi si je tombe, allons au plus profond

De l’esprit d’un fou solitaire qui hurle dans la nuit

Active ma haine, qu’elle éclate, s’enflamme

Le mal se tapie, ennemis, regardez-moi fuir

Certains disent que le rap est totalement corrompu, c’est du pipeau !

Et j’emmerde le monde s’il ne peut pas s’ajuster

Coincés, ces noirs ont de la chance si je balance cette merde et

Maman m’a dit de ne jamais arrêter jusqu’à ce que j’y arrive

Les prisons sont pleines de fausses promesses

Personne ne réalise le temps précieux que ces putains de noirs perdent

Enfermés, toute ma vie j’ai été un produit destiné à s’effriter

Mais trop endurcis pour sourire, on est trop dingues pour être humbles, on s’affiche »

*

Tandis que pour Conlan c’est le méga hit ‘Don’t Waste My Time’ des anglais Krept and Konan[9] qui dramatise l’entrée de Ricky Conlan, tel une incarnation du diable. Les paroles (assez virilistes) soulignent l’état d’esprit de celui qui, pour le spectacle, l’argent et avant d’avoir à affronter la justice pour port d’arme, force Adonis à prendre le nom de Creed et le provoque en attaquant sa filiation, en le traitant ni plus ni moins de « bâtard », tandis que lui se présente comme un fils fier de son père docker.

If she ain’t fucking, she got to go

Tell her ‘don’t waste my time’

Police want to stop me, search my clothes

Tell em ‘don’t waste my time’

If it ain’t money I ain’t involved

Tell em ‘don’t waste my time’

Wasteman waffling down my phone

Tell em ‘don’t waste my time’ (nah nah nah)

« Si elle veut pas baiser, faut qu’elle se casse

Dis-lui ‘Me fais pas perdre mon temps’

La police veut m’arrêter, me fouiller

Dis-leur ‘Me faites pas perdre mon temps’

Le crétin qui me prend la tête au téléphone

Dis-lui ‘Me fais pas perdre mon temps’

Si y’a pas d’argent en jeu, j’suis pas intéressé

Dis-leur ‘Me faites pas perdre mon temps’ »

Puis, le fait que l’actrice Tessa Thompson[10] (Bianca) y interprète deux de ses propres chansons, participe à donner une certaine épaisseur à son personnage (j’y reviendrai plus bas). Elle est chanteuse dans le film, actrice et musicienne dans la vraie vie, et on la montre chanter en vrai sur scène, dans le film, notamment ‘Breathe’, écrit et composé pour le film. Et ce morceau semble faire écho à celui de Future, ‘Last Breath’, également composé pour le film, et dont le titre n’est pas sans rappeler le supplice d’Eric Garner entre les mains de la police de New York en juillet 2014 et sa supplication étouffée devenue slogan de protestation du mouvement Black Lives Matter, ‘I can’t breathe’.

I got love all around me, yeah, yeah

I’ll be a fighter ‘til the end, ‘til my last breath

I’ma hustle ‘til my last breath

[…]

You didn’t recognize my drive, shouldn’t have did that

Now I’m flying every day, I won’t get back

I just wanna be the champ for the misfits

And the ones that would say I couldn’t do it.

J’ai de l’amour tout autour de moi, ouais ouais,

J’vais me battre jusqu’au bout, jusqu’à mon dernier souffle

J’vais me débattre jusqu’à mon dernier souffle

Vous n’avez pas voulu reconnaître ce qui m’animait, vous avez eu tort

Maintenant je vole chaque jour, j’vais jamais redescendre

Je veux juste être le champion des marginaux

Et de tous ceux qui disaient que je n’y arriverai jamais.

Enfin, avec ‘Bridging the Gap’, Nas compose, sur un sample de John Lee Hooker, un hommage à son père, le musicien et chanteur de jazz Olu Dara, et célèbre la transmission culturelle entre genres et générations et l’importance qu’elle prend dans un contexte d’oppression.

« The blues came from gospel, gospel from blues

Slaves are harmonizin’ them ah’s and ooh’s

Old school, new school, know school rules

All these years I been voicin’ my blues

I’m a artist from the start, Hip-Hop guided my heart

Graffiti on the wall, coulda ended in Spoffard, juvenile delinquent

But Pops gave me the right type’a tools to think with

Books to read, like X and stuff

‘Cause the schools said the kids had dyslexia

In art class I was a compulsive sketcher of

Teachers in my homeroom, I drew pix to mess them up

‘Cause none’a them would like my style»« Le blues vient du gospel, le gospel du blues

Vieille école, nouvelle école, faut connaître les règles

Les esclaves accordent leurs ah’ et leur oooh’

Toutes ces années j’ai chanté mon blues

Je suis un artiste né, le Hip-Hop m’a formé

Graffiti sur les murs, j’aurais pu finir à Spoffard, jeune délinquant

Mais mes Pères m’ont donné les bons outils pour penser

Des livres à lire, comme X et tout

Parce qu’à l’école on disait que les gosses étaient dyslexiques

En artspla je dessinais, frénétique,

Avec les profs que j’avais à la maison,

Je dessinais des trucs qui les rendaient fous

Parce qu’aucun d’eux n’aimait mon style »

Or Nas comme Tupac ou les Roots ont été formés et informés par la culture du mouvement des droits civiques. En les faisant figurer dans la BO, il s’agit bien pour Coogler d’affirmer une certaine filiation et un certain héritage en dehors et au-delà de Rocky, mais sans que son propos explicite ne soit l’objet de dialogues entre les personnages ou de longs monologues didactiques. Leur rap / hip hop s’inscrit explicitement dans la lignée de ce qui compte depuis la fin les années 80. Il ne s’agit ni de rap underground connu que de quelques-uns, ni de rap commercial qui se laisse imposer des formules faciles à vendre. C’est le mélange d’une vague « new old school » – ce que certain.e.s appellent le rap «conscient » – et ce mélange est important.

Ces artistes réaffirment l’influence et la puissance d’une culture populaire noire devenue depuis longtemps internationale et qui joue aujourd’hui le même rôle, en inspirant et en motivant, que le personnage de Sylvester Stallone pour d’autres et en d’autres temps, mais avec d’autres accents et d’autres mots. Ce sont des voix qui, comme a pu l’écrire l’auteur et musicien James McBride, parlent à et « représentent » plus les jeunesses noires américaines (et au-delà) qu’aucune force politique quelle qu’elle soit : « Que ce soit dans le Bronx à New York ou dans les villages d’Afrique de l’Ouest, le hip hop est devenu la voix d’une génération qui exige d’être entendue[11]. » Sauf que leurs discours se font à travers les ondes, que leurs meetings politiques sont des concerts, leurs tracts des mixtapes, et que leurs vers deviennent des slogans en manif[12].

*

Ruptures dans la filiation

Si à beaucoup d’égards et de différentes manières, les Rocky sont des films de boxe grand public censés divertir, ils sont de redoutables pourvoyeurs de messages très patriotiques et nationalistes (comme je l’ai déjà dit plus haut). Quand Rocky va combattre contre le russe Ivan Drago, représenté comme une machine à tuer shooté aux hormones et pur produit de synthèse du régime communiste, le film rejouait très évidemment la Guerre Froide au début des années Reagan[13]. On savait qu’il prendrait des coups mais aussi qu’il triompherait, imposerait le respect, se ferait applaudir de tou.te.s, et vengerait son ami Apollo …. et l’Amérique.

Adonis part lui aussi combattre à l’étranger mais il se bat contre un anglais : un boxeur de Liverpool supporter d’Everton (Tony Bellew). Et c’est dans leur stade, à Goodison Park, qu’Adonis s’éffondre, momentanément. Il est possible de considérer ce choix comme anecdotique, mais d’avoir choisi précisément cette ville ne peut pas être un hasard. Car Liverpool fut tout de même l’une des villes portuaires les plus importantes et stratégiques au moment de la Traite. Mais c’est aussi là que très régulièrement et depuis des décennies les joueurs de foot de couleur se font huer par des supporters d’Everton (club pourtant voisin) proches de l’extrême droite, et qui rebaptisent le club « Niggerpool » dès qu’ils marquent[14]. Dans l’histoire comme dans l’arène sportive, la ville est encore teintée par un racisme profond.

Donc, il me semble bien qu’à ce moment, Adonis n’est pas celui qui, comme Rocky dans le V, combat un ennemi de l’Amérique où il fait « bon vivre », mais celui qui affronte un adversaire issu de la diaspora africaine (du côté de sa mère seulement) comme lui. Ils sont donc rivaux mais partagent, en partie, le même héritage et la même histoire, et les conséquences encore prégnantes de ceux-ci.

Le fait que le film s’ouvre sur un plan montrant des enfants encadrés par des gardes dans un centre de détention pour mineurs en Californie[15] où éclate une bagarre qui va précipiter l’action, instaure d’emblée ce à quoi renvoie le fait d’être noir aux États-Unis aujourd’hui : être très fortement et de façon très disproportionnée susceptible de faire l’expérience de l’incarcération, une fois dans sa vie, et cela même dès son plus jeune âge. Et ces enjeux politiques là, Coogler les traite depuis son premier court, ‘Locks’, tourné à Oakland où il a grandi.

Entre ces deux moments où Adonis choisit de devenir un champion du ring, il n’est pas (encore une fois) le chantre d’une Amérique qui offre à sa jeunesse l’espoir de partir de rien et de s’en sortir par la persévérance, mais plutôt l’héritier d’un passé chargé qui a des effets encore bien réels de nos jours et les contraint à « se battre toute leur vie ». Et on peut lire le reste de son histoire comme symbolique et métaphorique.

Le climax où Adonis est sonné mais pas KO et où sa belle-mère (à distance) l’encourage et le supplie de se relever ‘Come on, baby, get up, get up !’ (« Allez, bébé, relève-toi, relève-toi ! ») est bien sûr une scène classique : ce moment incontournable où le champion est à terre et où les spectateurices retiennent leur souffle. Mais l’appel résonne de façon dramatique à l’heure où tant de jeunes noir.e.s sont abattu.e.s et ne se relèvent que rarement. À travers cet appel de Mary Anne, le film s’adresse à beaucoup d’autres. Un sketch du Daily Show de Trevor Noah l’a rapidement et habilement souligné dès la sortie du film.

*

D’autres liens sont possibles

Enfin, comme dans tout bon film de boxe, on retrouve dans celui de Ryan Coogler les séances d’entraînement où le futur champion doit tout autant repousser les limites de son corps que les limites psychologiques qui sont, en fait, son principal adversaire. Or le problème central d’Adonis est aussi qu’il est un fils illégitime, qui n’a jamais connu son père, et n’a jamais été reconnu par lui – et ne porte donc pas son nom civil, mais vit perpétuellement dans son ombre et se voit comparé à lui dès que sa filiation est révélée. Donc, paradoxalement, ce père qui n’a jamais été nulle part, a toujours été partout. Mais comment dépasse-t-on ou succède-t-on à un père célèbre, mais absent (et défaillant), puis mort, et donc toujours fantasmé ? Comment « tuer le père » et devenir son propre individu, affirmer sa propre identité, quand ce père ne vous a pas reconnu et a disparu ? Comment « se faire un nom » tant que « l’enjeu du nom » n’est pas réglé ? Comment être « Adonis » et non pas « Apollo » ?

Ces histoires de rapports père-fils ne sont pas révolutionnaires. Et les histoires de boxeurs infidèles et coureurs sont aussi assez récurrents dans le genre. Des fois, les boxeurs deviennent des cogneurs en dehors du ring parce qu’ils peinent (est-on censé comprendre) à contenir leur frustration (de classe, de genre, ou en tant que père ou fils) comme dans The Champ (1931, 1979) ou Raging Bull de Scorsese (1981). L’historienne et théoricienne du cinéma Pam Cook a montré comment ce dernier a pu participer à la construction du mythe « d’une crise de la masculinité » en traitant de la violence de son héros « tragique » de façon très ambigüe[16]. Comme lui, Adonis aurait pu développer sa force et utiliser ses poings pour défouler sa rage sur à peu près tout le monde autour de lui, aussi, et pas que sur le ring[17]. Pourtant, ce n’est pas du tout ce choix scénaristique qu’a fait Ryan Coogler. Au contraire, son film rompt aussi avec la série des Rocky et beaucoup de films de boxe, par le fait que les relations qu’il noue et entretient avec ceux et celles qui l’entourent sont en fait assez saines et plus respectueuses.

En dehors du ring, Rocky devient la victime d’un frère et d’un agent crapuleux. Il perd son grand « ami » Apollo (alors qu’il y avait quelque chose de la bromance dans leur relation qui n’a pas échappé à certain.e.s) ! Et sa femme Adrian a rarement une fonction autre que d’amoureuse, d’admiratrice et de jeune femme à la santé fragile qu’il doit tout faire pour garder à la maison.

Adonis, quant à lui, peut compter sur les siens et pas seulement sur son entraîneur. Il est d’abord recueilli par Mary Anne, la veuve de son père illégitime, qui a « surmonté sa colère », et dont le personnage est joué par Phylicia Rashad[18]. Elle le retire du centre fermé en Californie, où il se distingue dans les bagarres qui rythment son quotidien. Elle l’élève pour qu’il fasse carrière dans la finance et qu’il échappe à ce qui aurait si facilement pu être son « destin ». Avec ce qu’elle a hérité de son mari, elle l’élève pour qu’il ne monte pas sur un ring. Et quand Adonis renie cette part de son héritage et quitte son poste dans la finance pour devenir boxeur, c’est à travers elle que le sport est démystifié et exposé dans toute sa violence et sa dangerosité[19].

Sa chérie Bianca (Tessa Thompson) est une artiste qui a des scènes et donc qu’il se retrouve en position d’admirer. Bien qu’on ne sache à peu près rien de sa famille, son personnage a une certaine épaisseur, elle lui pose rapidement des limites, décide si elle a envie de le voir ou pas et à quel point. À un moment, elle lui demande avec combien de filles il est sorti et il ne répond pas, et on peut comprendre qu’il n’en a pas eu. Quand il part se retirer pour s’entraîner et qu’il promet de l’appeler, elle lui envoie un « Je ne retiendrai pas mon souffle ». Elle aussi est malade, d’une maladie qui pourrait lui faire perdre l’ouïe et donc sa raison de vivre (la musique, pas lui). Mais son handicap ne fait pas d’elle une chose fragile à protéger, il les rapproche. De même que leur couleur de leur peau, comme le fait d’être voisins et de savoir que quand on tambourine à votre porte (comme le fait Adonis lorsqu’il veut qu’elle lui ouvre) c’est potentiellement une visite des flics, et pas une visite de courtoisie. En le lui rappelant, elle sait bien qu’elle ne lui apprend rien.

Ces choses-là n’en font pas bien sûr un film féministe, mais si le film est viril, il n’est pas pour autant viriliste et sexiste.

Adonis se fait un nom sans le père mais grâce à ceux et celles avec qui il n’y a pas de « liens de sang ». Rocky n’est pas « son oncle » comme Mary Anne n’est pas « sa mère », et Bianca n’est pas « sa sœur » … mais elles sont ses « sisters » et elles font « family » (comme on dit). C’est cette famille qui lui permet de rompre avec le père, et pas de gagner le combat contre Conlan mais de se relever de ses coups et de gagner le « combat du cœur », qu’il dédie aux siens et certainement pas à une Amérique qui l’a renié aussi.

Il me semble assez clair que l’enjeu de la filiation paternelle problématique qui au centre de la narration rejoint aussi la dimension politique et historique inscrite dans le film mais sans que celle-ci ne fasse l’objet de discours explicites entre les personnages.

*

So what is it?

Creed n’est pas une histoire de boxeur qui caresse le Rêve Américain dans le sens du poil, elle ne glorifie ni l’individualisme, ni le capitalisme (tel que Mike Tyson a pu vouloir le faire en montrant sa fortune accumulée, en promenant son tigre du Bengale tel un chien de compagnie au bord de sa piscine). Il ne s’agit pas non plus d’une histoire que peut se réapproprier une certaine Amérique fière et bien-pensante comme elle a pu le faire avec celle de Joe Louis.

C’est un film qui, sans paternalisme, mais en utilisant ses codes et en puisant dans ses références culturelles, s’adresse à une jeunesse décomplexée pour lui dire qu’elle n’a à s’excuser de rien, qu’elle a toute sa place, qu’elle n’est pas illégitime, qu’elle n’est pas « une erreur », qu’elle n’a pas à se construire dans l’ombre des autres, ni en écrasant personne, ni les meufs, ni les communistes, ni un « Autre » construit comme celui qu’il faut mettre KO pour trouver sa place et exister. Et donc : à une jeunesse en qui nous devrions avoir un peu plus d’espoir.

Creed est une histoire d’émancipation et d’affirmation, qui, sans « tuer le père », le renie tout de même un peu, ou du moins pose, comme son titre l’annonce, un nouveau système de valeurs qui n’est plus celui porté ou incarné par Rocky, ni par Apollo. De même qu’Adonis reprend le surnom de son père « Creed » pour s’imposer à sa façon, Coogler reprend la franchise des Rocky pour affirmer l’héritage de sa génération, mettre en avant d’autres visages et raconter d’autres histoires, en re-constituant un paysage culturel davantage à son image.

*

*C

Caerbannog

Je tiens à remercier Selim pour ses remarques pertinentes et ses références précieuses.

*

[1] Saul Williams, US(a.), 2015, p. 12.

[2] Condamné à un an de prison pour avoir voyagé avec une femme blanche à travers l’Amérique, sa condamnation a été annulée par « grâce présidentielle » en 2018 – et D. Trump n’a pas manqué de souligner le fait que Barack Obama avait refusé de le faire à plusieurs reprises. Voir son histoire racontée dans le documentaire de Ken Burns sur PBS, “Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson.”

[3] Accusé à tort d’un triple meurtre et dont l’histoire fut racontée par Bob Dylan dans son célèbre morceau ‘Hurricane’, et dans le film de Norman Jewison, The Hurricane (2000).

[4] Puis Mason ‘The Line’ Dixon (Antonio Tarver) dans Rocky Balboa

[5] A ce sujet, il faut lire l’article très détaillé et très clair de Michael Gallantz dans Jump Cut et publié en 1978.

[6] Ce qu’on appelle respectivement la «Southern Strategy» de Nixon, puis la «Northern Strategy» pour Reagan.

[7] https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/25/le-rappeur-meek-mill-5-mois-apres-son-incarceration-polemique-sort-de-prison_a_23419881/

[8] Jeunesse que Rudimental, un autre groupe de rap anglais celui-là, avait mis en valeur il y a quelques années dans son clip ‘Feel the Love’ en mettant en scène les jeunes du club équestre le Fletcher Street Urban Riding Club.

[9] Dont les paroles ne sont pas toujours extraordinaires, dans le sens où « les filles » y sont souvent évoquées comme un groupe dont ils doivent se méfier plus ou moins au même titre que les policiers … Mais leur morceau ‘My Hood’ a tout de même quelque chose de très « dickensien » .

[10] Qui joue aussi dans Dear White People ou Sorry To Bother You.

[11] http://ngm.nationalgeographic.com/2007/04/hip-hop-planet/mcbride-text

[12] Comme le ‘We’re gonna be alright’ de Kendrick Lamar repris par les manifestants de Black Lives Matter de Cleveland à Baltimore.

[13] Il y aurait de quoi écrire aussi sur leurs séances d’entraînement : l’un préparé, voire « confectionné » tel un robot en laboratoire, l’autre, en pleine nature hostile sibérienne, incarne quant à lui l’idéal de l’homme tirant sa force de son rapport à la nature comme l’envisageait le transcendantalisme américain (chez Emerson, Thoreau et Whitman).

[14] Comme John Barnes, célèbre attaquant de Liverpool de 87 à 97, qui subit d’innombrables insultes venant de supporters d’Everton.

[15] La Californie est l’état qui compte le plus de personnes incarcérées après le Texas.

[16] Voir l’article (en anglais)

[17] Et les histoires de violences domestiques – et autres – ne sont pas rares chez les boxeurs.

[18] Actrice populaire, associée à ses rôles très positifs et forts de mère dans The Cosby Show ou dans l’adaptation pour la télévision de la pièce de théâtre si importante de Lorraine Hansberry, A Raisin In the Sun, publiée en 1959. Ce choix de casting est là encore plein de sens pour un public ayant grandi avec ou ayant hérité de ces références.

[19] Ainsi le film ne passe pas sous silence le fait que, comme les athlètes de la NFL, les boxeurs sont parmi les sportifs les plus exposés aux risques les plus élevés et les moins pris en charge.

Commentaires récents