Je sais que le film suscite de nombreux débats, notamment outre-Atlantique. Je n’ai pas lu ce qui s’est déjà dit, donc peut-être que ces réflexions ne vont que mal dire ce que d’autres ont mieux dit. Mais tant pis, je tente quand même…

Déjà, avant même de parler des représentations que le film véhicule, c’est l’esprit dans lequel le film développe son propos qui me semble pouvoir être questionné. Une scène synthétise peut-être la posture de Tarantino par rapport à son sujet. Il s’agit du moment, au début du film, où le docteur Schultz (Christoph Waltz) explique à Django (Jamie Foxx) pourquoi il l’a libéré, et quel usage il compte faire de lui. Il lui dit en gros : « d’un côté, je suis contre l’esclavage, mais en même temps j’ai besoin de toi donc ça m’arrange bien que tu sois mon esclave. Donc je vais utiliser pour un moment l’esclavage à mon avantage. Cela dit, je me sens coupable… ». Evidemment, le « je me sens coupable » sonne un peu hypocrite dans la bouche de Schultz, qui est présenté comme un personnage assez cynique au début du film. A partir de là, Django aidera Schultz à accomplir son projet, puis les deux compères deviendront amis, et c’est le docteur qui aidera ensuite Django à retrouver sa femme.

Or j’ai l’impression que la position du docteur ici ressemble un peu à celle de Tarantino par rapport à l’esclavage. En gros : « d’un côté je suis contre l’esclavage, mais en même temps j’ai bien envie de m’en servir comme d’un décor pour mon film, et du coup ça m’arrange bien d’être un blanc/dominant qui a l’opportunité politico-économique de faire un gros film de divertissement sur les noirs de mon point de vue de blanc. Cela dit, je me sens coupable… ».

Alors je ne dis pas ici que parce que Tarantino est blanc, son film sera automatiquement raciste, et inversement que s’il était noir son film le serait moins. Mais à mon avis, il y a quand même un peu plus de chance que dans le cas échéant, le point de vue et les représentations qui en sortiraient soient légèrement différents. Et je ne dis pas non plus que les noir-e-s n’ont aucune possibilité d’être dans la position politico-économique de pouvoir faire un film aussi diffusés que Django. Mais de fait, les réalisateurs blancs (et mâles) sont beaucoup plus nombreux que les non-blancs (et femmes), ce qui n’est pas un hasard mais évidemment le résultat de siècles de domination.

Pour revenir à Tarantino, celui-ci fait donc un film ayant pour personnage central un noir et se déroulant dans un contexte esclavagiste, mais de son point de vue de blanc (ce qui a à mon avis des conséquences concrètes sur les représentations véhiculées par le film, comme je vais l’expliquer plus loin). Il utilise donc en quelque sorte son statut de blanc/dominant (qui lui donne la possibilité de faire ce film). Plus ou moins conscient de ce problème dans lequel il est pris, il prend bien soin de finir sur la victoire incontestée du noir sur les blancs, en se faisant même tuer lui-même (en tant qu’acteur) par le héros noir dans le film, de la même manière que Schultz meure par dégoût viscéral de l’esclavage après avoir utilisé Django.

Sauf que ces détails n’empêchent pas à mon avis le film d’être plus que critiquable politiquement, à beaucoup d’égards.

La première chose qui me gêne, c’est la relation entre Schultz et Django. Au début, Django n’est rien. Schultz l’affranchit et l’éduque, en lui apprenant à tirer au revolver, mais surtout en l’initiant à la grande culture et en lui apprenant à parler. La différence est grande entre le Django du début qui peine à aligner 3 mots, et celui de la fin qui discourt élégamment avant de tuer Stephen (Samuel L. Jackson). L’émancipation passe donc par le blanc. Lui seul permet au noir d’acquérir les moyens de sortir de sa condition de dominé. Ce schéma me semble éminemment problématique dans la mesure où il assigne les noirs à une dépendance vis-à-vis des blancs jusque dans leur émancipation. Quand on pense qu’il est mobilisé par un blanc (Tarantino), j’ai du mal à ne pas y voir la réactivation d’un bon vieux fantasme de domination, puisque le blanc se fantasme indispensable aux noirs et pouvant seul leur permettre de conquérir leur liberté.

Le deuxième point qui me pose problème est le personnage de Stephen, le serviteur noir zélé du grand méchant blanc. Parce qu’au final, le méchant le plus terrifiant n’est pas Calvin J. Candie (Leonardo di Caprio), mais bien Stephen. C’est lui qui démasque Django lorsque celui-ci vient libérer sa femme, et c’est entre Django et lui qu’a lieu le duel final. Alors je ne dis pas que des personnes comme Stephen n’ont pas existées historiquement, et qu’être noir et servir à la fois la cause des dominants est impossible. Mais faire d’un noir le grand méchant du film me semble tout de même assez problématique. En effet, quand on regarde bien comment se résout le film, on a deux affrontements majeurs : celui entre Schultz et Candie, et celui entre Django et Stephen. C’est-à-dire un duel entre blancs, puis un entre noirs, avec dans les deux cas un défenseur de l’esclavage et un opposant. Du coup, la dimension « raciale » de l’oppression se dilue. L’esclavage ce n’est plus vraiment les blancs qui exploitent les noirs, mais les pro-esclavagisme contre les anti-esclavagisme (qu’ils soient blancs ou noirs). Et en faisant du duel final, un duel noir VS noir, j’ai l’impression qu’on laisse planer l’idée que l’esclavagisme pourrait être au fond en dernier lieu un problème que les noirs auraient à régler entre eux, et qui ne concernerait les blancs que de manière périphérique. Alors évidemment, je caricature ici, car les blancs sont omniprésents pendant tout le film, et Django en allume un bon paquet. Mais cette figure de noir diabolique comme ennemi ultime me semble tout de même assez nauséabonde.

Autre point : le fait de faire de Django une exception. L’idée de l’exceptionnalité de Django vient au départ de Candie qui avance la thèse selon laquelle que parmi la masse des « nègres » inférieurs il existerait des exceptions, quelques « nègres » capables de s’élever à un niveau supérieur, « un nègre sur 10000 ». Django reprendra cette idée à la fin lorsqu’il achèvera Stephen, en disant qu’il est « le nègre sur 10000 ». Les noir-e-s ne s’émancipent pas ensembles contre l’oppression qu’illes subissent en tant que groupe. Mais un seul, un être exceptionnel, au-dessus de la masse, se révolte face à cette oppression. La seule possibilité de révolte que le film entrevoit (mais ne montre jamais) est donc celle menée par un leader charismatique, au-dessus de la masse des dominés, et qui est au-dessus d’eux parce qu’il a été en contact avec les dominants (ici Schultz le blanc) qui lui ont permis de s’élever à ce niveau supérieur. A la fin, lorsqu’il repart chercher sa femme et délivre au passage 3 esclaves noirs, l’un d’entre eux le regarde avec admiration et émotion, comme une sorte de messie (avec la musique lyrique qui va avec). Il reconnaît ainsi en lui un être supérieur, et donc un potentiel leader. Ce schéma réactive donc à la fois le fantasme de domination raciste dont j’ai parlé plus haut, avec en plus un hyper-individualisme incapable d’envisager un acte extraordinaire autrement que comme l’œuvre d’un individu exceptionnel au-dessus de la masse (qui est du coup nécessairement pensée comme inférieure).

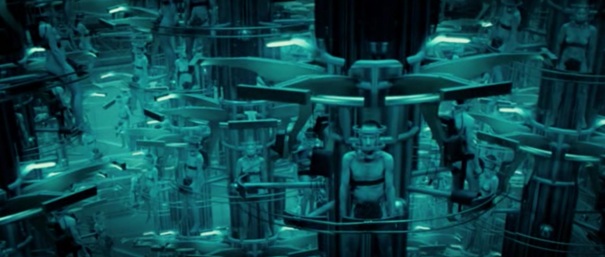

Par ailleurs, le choix d’intégrer au scénario des combats de mandingues permet au film de jouer à fond sur l’imagerie raciste du gros noir balèze réduit à son corps. Que de tels combats de noirs organisés par des blancs aient existé n’est pas le problème ici. Le problème c’est que du coup, les noirs autres que le héros sont tous présentés comme des armoires à glace impressionnantes. A plusieurs reprises, des plans nous montrent au ralenti les noirs révéler leur musculature impressionnante (comme dans la première scène avec le héros par exemple). On ne sort donc jamais du point de vue des blancs. Jamais on ne voit des noirs parler entre eux ensembles, ni un embryon de leur culture (la culture mentionnée dans le film étant toujours blanche). On peut donc du coup se demander si le film donne les moyens de s’opposer aux stéréotypes qu’il véhicule, et s’il adopte à un moment un « point de vue noir ». A mon avis, la réponse est clairement non.

On pourrait parler aussi des autres représentations que le film véhicule, celle qu’il propose des femmes par exemple. Car je n’ai pas l’impression que le film fasse le lien entre les oppressions, alors qu’il serait facile (et intelligent) de faire des parallèles. Il met donc en scène une certaine émancipation en ne remettant pas en cause d’autres formes de dominations qu’il présente sans questionner. Par exemple, la femme de Django (une des très rares femmes du film). Son rôle se résume grosso modo à celui de récompense pour le héros. Elle est la princesse qu’il faut aller délivrer des méchants, et reste bien passive jusqu’au bout (notamment lorsque Django va flinguer tout le monde à la fin, elle l’attend gentiment sur son cheval). A part ça, elle sert à tomber dans les pommes quand son phallus apparaît pour la délivrer, et à être en constante admiration devant lui, à tel point qu’elle grille du coup Django et Schultz qui ne sont pas loin de mourir par sa faute (la pauvresse d’arrivait à cacher ses émotions, normal pour une femme…). La spécificité de l’exploitation qu’elle a subit elle en tant que femme n’intéresse pas le film, et elle n’est pas non plus l’actrice de son émancipation en tant que noire, puisque ce sont Schultz et Django qui s’en chargent (je ne parle même pas de son émancipation en tant que femme…).[1]

Il y aurait sûrement beaucoup d’autres points à aborder, je n’ai fait qu’esquisser l’analyse de certains aspects du film auxquels il me semble intéressant de réfléchir. Mais, en plus des critiques éventuelles sur ce que je dis, je suis aussi évidemment preneur si certain-e-s ont des idées concernant d’autres points du film.

Camille

[1] On pourrait aussi parler de la représentation des animaux, notamment avec le passage à la fin où Django fait accomplir à son cheval des tours pour impressionner sa belle. Jamais ne lui effleure l’esprit le fait qu’il pourrait être en train de reproduire avec l’animal des comportements de dominants analogues à ceux qu’il a subi, et dont il est si heureux de se libérer. De ça, Django n’en a jamais conscience, et le film non plus visiblement, puisqu’il nous invite à trouver ce passage « cool ».

Commentaires récents