Comme on l’a vu avec le cas de Moi, moche et méchant dans le premier chapitre de cet article, la redéfinition de la paternité dans les films de « nouveaux pères » a tendance à s’accompagner d’une redéfinition de la famille. Ces deux problématiques sont au cœur de deux séries à succès de cette décennie, L’âge de glace et Kung Fu Panda, que nous allons étudier maintenant. Notons que d’autres films d’animation dont nous ne parlerons pas ici traitent aussi entre autres de ces sujets (qui semblent être décidément la grande préoccupation du cinéma d’animation des années 2000). Lilo et Stitch (2002) mettait par exemple en scène la reconstruction d’une nouvelle famille autour de deux sœurs adoptant une créature extraterrestre, avec l’idée que la famille ne se définit pas selon un critère biologique mais plutôt selon un critère affectif (comme le dit à plusieurs reprises Lilo : « Ohana signifie famille, et famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié »). Tarzan a quant à lui, dans le film du même nom (1999), un rapport plus que problématique avec son père adoptif qui a bien du mal à le reconnaître comme son fils.

L’âge de glace 1, 2 et 3 : qu’est-ce qu’une famille ?

Dans le premier volet de la série, un mammouth (Manny), un tigre (Diego) et un paresseux (Sid) se retrouvent avec un bébé humain sur les bras, sans vraiment savoir comment s’y prendre avec lui. Comme on peut le voir, on retrouve ici le dispositif mis en place un an plus tôt dans Monstres et Cie et qui consiste à confronter les hommes à ce qui est traditionnellement réservé aux femmes dans une répartition sexiste des rôles : l’élevage des enfants en bas âge. Le film produit par Pixar mettait plutôt l’accent sur le travail à fournir de la part des pères pour vaincre leurs peurs concernant ces nouvelles responsabilités (qui menacent d’empiéter sérieusement sur leur vie professionnelle et leurs projets personnels), ainsi que sur la nécessité d’assumer sans honte cette nouvelle forme de paternité fondée sur une relation tendre et douce avec son enfant. L’âge de glace reprend un peu cette deuxième problématique et l’articule avec une nouvelle : comment les hommes vont-ils s’y prendre pour s’occuper concrètement de leur bébé (pour le nourrir, le changer, le consoler, etc.), eux qui n’ont pas le fameux « instinct maternel » ? Le film nous montre ainsi les trois compères s’y prendre plus que maladroitement lorsqu’il s’agit de porter ou se réconforter le petit.

Mais comment ça marche ce truc ?

Mais comment ça marche ce truc ?

En un sens, il n’y a rien de condamnable à présenter des hommes qui ne savent pas s’y prendre avec les bébés. Il y a là une part de vérité puisque, étant donnée la manière dont sont socialisées garçons et filles sous le patriarcat, c’est un fait que les hommes sont beaucoup moins préparés que les femmes à s’occuper des enfants. Mais à reconduire sans cesse ce genre de représentations d’hommes embarrassés par des bébés (et de femmes qui s’en sortent au contraire tout « naturellement »), ne contribue-t-on pas justement à la reproduction de tels rôles genrés ? En perpétuant l’idée encore bien ancrée selon laquelle il existerait quelque chose comme un « instinct maternel » que les hommes, par définition, ne pourraient pas posséder ? Certes, il est louable de partir de la société telle qu’elle est pour en transformer les représentations, mais il faudrait aussi à un moment songer à les dépasser d’emblée (surtout quand elles sont aussi infondées et facteurs de domination) en mettant enfin en scène un père qui n’a pas besoin de passer par un apprentissage pour savoir s’occuper d’un enfant (ou une mère qui ne sait pas s’y prendre, sans que cela soit jugé négativement). Il ne faut pas oublier que ces films s’adressent à la fois aux adultes et aux enfants, et que ces derniers se construisent leurs représentations entre autres grâce à ce qu’ils voient à l’écran.

La deuxième problématique qui hante de bout en bout ce premier volet est celle de la viabilité du couple homoparental. Cette question, qui avait été relativement évacuée de Monstres et Cie malgré la présence en tête d’affiche d’un couple d’hommes (Bob et Sulli), est ici abordée de front. En témoigne la blague que fait Diego à Manny et Sid lorsqu’il les trouve avec le bébé sur les bras : « Je vois… Comme vous ne pouviez pas en avoir, vous avez adopté ». Dans ce film, la question des « nouveaux pères » s’articule à celle suscitée dans le débat public par l’aspiration des couples homosexuels au mariage et à la parentalité. Dans le cas des hommes, une question revient ainsi de manière récurrente : sauront-ils donner à l’enfant l’affection et l’équilibre dont il a besoin sans une « présence féminine » ? Encore une preuve que, loin de se résumer à des divertissements destinés à amuser les enfants, les films d’animations sont au contraire travaillés par des questions politiques très concrètes.

Le positionnement de L’âge de glace par rapport à la question de l’homoparentalité semble relativement ambivalent (ce qui ne sera pas le cas des volets suivants, beaucoup plus clairement réactionnaires comme on le verra). D’un côté, on nous montre ces trois hommes qui finissent tant bien que mal par s’en sortir avec leur bébé (en effet, celui-ci semble épanoui dans sa nouvelle famille, avec laquelle il apprend même à marcher, signe de la « normalité » de son développement). Mais d’un autre côté, le film se conclut par le retour de l’enfant dans sa « vraie famille ». Certes, celle-ci est constituée d’un homme seul (le couple de parents hétérosexuel n’est donc pas explicitement présenté comme ce qui le plus souhaitable pour un enfant), mais il n’empêche que cette fin a tout de même pour horizon l’hétérosexualité (la mère, morte au début du film, brille par son absence). On peut donc à mon avis lire cette fin comme une réaffirmation de la norme hétéroparentale (et à la rigueur monoparentale, si la monoparentalité est conçue comme dérivée de l’hétéroparentalité) contre l’homoparentalité.

Au passage, cette fin n’est pas sans faire écho à un autre film d’animation avec lequel L’âge de glace a beaucoup de points communs : Le livre de la jungle (1967). Dans ce classique des studios Disney, un ours (Baloo) et une panthère (Bagheera) forment une sorte de couple homoparental ayant à s’occuper d’un « petit d’homme » (Mowgli), qu’ils finissent eux-aussi par laisser retourner « chez les siens ». Or ce n’est pas un hasard si le déclic pour Mowgli a lieu lorsqu’il aperçoit une fille allant chercher de l’eau à la rivière. L’échange entre les trois personnages mérite d’être restitué tellement il est significatif :

Mowgli (qui montre la fille du doigt) : Regarde. Qu’est-ce que c’est ?

Bagheera : Ah… C’est un village d’hommes.

Mowgli : Non, je veux dire, ça !

Baloo : Ne t’occupes pas de ces créatures, elles attirent toujours les pires embêtements.

Mowgli (qui marche vers la fille) : Attend un peu, j’en ai jamais vu de ma vie.

Comme on le voit ici, l’essentiel n’est pas que le petit d’homme retourne « parmi les siens » (comme le pense au départ Bagheera lorsqu’il croit que Mowgli désigne le village), mais surtout qu’il connaisse l’amour hétérosexuel (posé comme « naturel », puisque le héros l’éprouve alors même qu’il est une sorte d’« enfant sauvage ») et fonde une famille. Ainsi, il pourra avoir une descendance et permettre la perpétuation de son espèce (comme on le verra, cette idée sera un leitmotiv de L’âge de glace 2). Le retour à la norme qui a lieu à la fin du Livre de la jungle n’est donc pas seulement celui de la stricte séparation entre les espèces (les humains avec les humains, et les animaux avec les animaux), mais aussi et surtout celui de la réaffirmation de l’hétérosexualité comme étant à la fois le « fondement de la culture » (ou de « l’ordre symbolique » comme disent certains psychanalystes réactionnaires) et la condition de la perpétuation de l’espèce. La chanson entonnée par la jeune fille est sur ce point plus qu’explicite : « Dans les bois chasse mon père / Chez nous maman cuit le pain / Moi je vais à la rivière / En chantant ce doux refrain ». Et plus tard, lorsqu’elle aperçoit Mowgli qui l’observe : « Un jour mon mari pour me plaire / Me fera une maison / Et notre fille à la rivière / Reprendra cette chanson ». Le couple hétérosexuel (avec répartition sexiste des rôles) est ainsi célébré, et invité à être reproduit de génération en génération.

Qu’est-ce que vous voulez les amis, la nature est ainsi faite…

Qu’est-ce que vous voulez les amis, la nature est ainsi faite…

A mon avis, c’est le même genre d’idée qui sous-tend la fin de L’âge de glace, même si le matraquage de la norme hétérosexuelle et hétéroparentale y est moins explicite. En effet, dans les deux cas, pourquoi faudrait-il que le « petit d’homme » retourne absolument vivre avec les humains ? Dans la mesure où dans ces films, les animaux sont anthropomorphisés, rien de les empêche a priori de permettre au bébé humain de s’accomplir dans toute son humanité même s’il est élevé par des animaux (Cf. Mowgli). Alors pourquoi lui imposer un tel retour « parmi les siens » si ce n’est pour qu’il puisse former un couple hétérosexuel et une famille avec un membre de son espèce ?

En plus de ce retour final à la norme, on sent dans L’âge de glace un certain malaise concernant le couple (ou plutôt le « trouple ») formé par Sid, Manny et Diego. En effet, leur nature de « trouple homoparental » jette sur eux un soupçon d’homosexualité (et donc d’efféminement) que leur attitude va constamment viser à infirmer. Dès que Sid (le plus « féminin » des trois) essayera de montrer son affection à un de ses camarades, ceux-ci réagiront en jouant les gros durs (« eh oh, pas de contact, jsuis pas un pédé moi »). Dans le même esprit, le film ne cessera de nous montrer les « buddies » en train de se sauver héroïquement les uns les autres. Comme s’il fallait constamment réaffirmer une virilité menacée à la fois par leur rôle de « nouveaux pères » et leur compagnonnage.

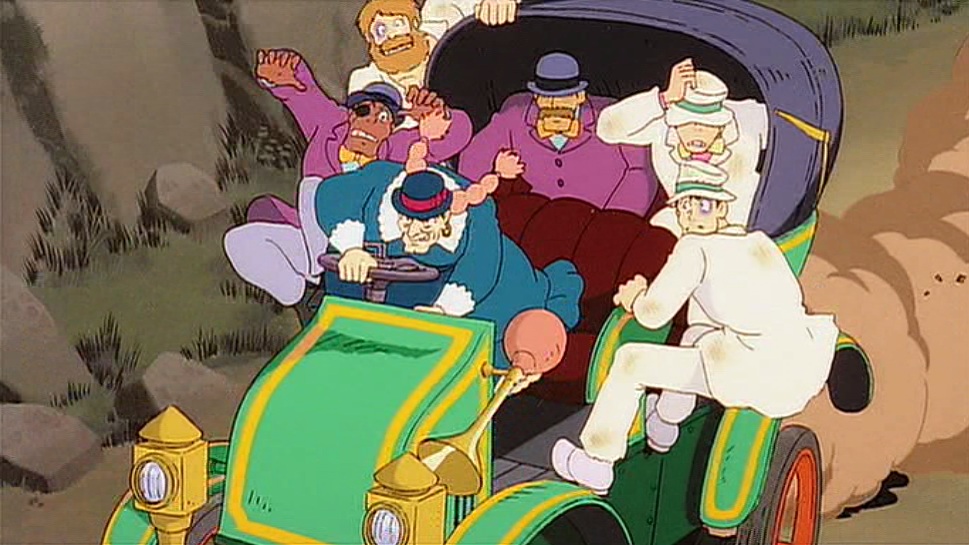

Voilà comment on se montre qu’on s’aime nous les hommes

Voilà comment on se montre qu’on s’aime nous les hommes

Enfin, jamais le mot de « famille » n’est employé pour décrire leur relation, alors qu’on sent qu’il leur brûle les lèvres, chacun d’eux ayant perdu sa propre famille. A ce vocable, les trois comparses préfèrent celui de « clan » (qui fait plus viril) même si, de la même manière que Diego avait qualifié au début le couple Manny-Sid de « couple bizarre », les trois copains s’accordent à considérer leur clan comme « le plus bizarre qu’ils aient jamais vu » (c’est le côté inter-espèce ou le côté homo qui est « bizarre » ?…). Ainsi, ce n’est peut-être pas un hasard si le concept de « famille » ne sera utilisé que dans le troisième volet, lorsque se sera formé un couple hétérosexuel aspirant à avoir un bébé (Manny et Ellie).

Le film semble donc aussi mal à l’aise que ses personnages vis-à-vis de l’homoparentalité/homosexualité, et ce malgré une certaine volonté de déconstruire les normes familiales classiques. Car effectivement, il existe une telle velléité de déconstruction dans le premier volet. On la sent par exemple affleurer dans la scène où Manny se retrouve devant une peinture rupestre représentant une famille « modèle » de mammouths. Une profonde tristesse s’empare de lui. Maladroitement, Sid intervient : « Tu vois Manny, c’est ça ton problème. Voilà ce que les mammouths sont censés faire : se trouver une mammouthesse, avoir des petits mammoutheaux, …». Diego l’interrompt alors pour ne pas blesser encore plus Manny. En disant « ce que les mammouths sont censés faire », Sid met ici en évidence le caractère culturel d’une telle conception de la famille. Celle-ci apparaît pour ce qu’elle est : une norme, à laquelle on peut donc tenter de correspondre, mais que l’on peut aussi déconstruire, comme les trois amis semblent être en train de faire avec leur « trouple homoparental ».

Ce qu’on est « censé faire »

Ce qu’on est « censé faire »

Sauf que la redéfinition des normes familiales n’est pas du tout ce vers quoi va s’orienter la série. Le premier volet nous laissait certes avec notre « trouple homo » (même si l’enfant avait quant à lui réintégré la norme, sûrement « pour son bien »…). Mais les films suivants s’empresseront de faire revenir tout ce petit monde à la normalité.

L’âge de glace 2 réitèrera ce genre de formulation laissant entendre que le concept de la famille traditionnelle papa-maman-bébé est une construction sociale. Par exemple, lorsque Manny raconte une histoire aux enfants, il la termine par la reconstitution d’une famille dont les membres « vécurent heureux jusqu’à la fin de leur vie » (« And they live happily ever after »). Et quand les enfants y trouvent à redire, il s’exclame : « On ne peut pas faire mieux que ça. Une grande et heureuse famille, c’est comme ça que les choses sont censées se passer ». De même, lorsque les deux mammouths croisent les leurs sur leur chemin et qu’Ellie commence à les suivre, Manny lui demande pourquoi elle va avec eux. Elle répond : « Je suis un mammouth, je devrais probablement être avec un mammouth ». Ainsi, ce deuxième volet semble lui aussi relativiser la norme familiale du couple hétérosexuel avec enfant(s). Sauf que la chose est de courte durée. En effet, Manny et Ellie finissent par former un couple malgré leurs différences de caractère. Et le film balaye ainsi tous les moments potentiellement subversifs dont étaient parsemés les deux premiers volets.

De plus, ce dépassement de l’homosocialité masculine vers le couple hétérosexuel est présenté par le film comme une preuve de maturité. Lorsque Manny hésite à suivre Ellie pour revenir finalement vers ses deux compagnons, ceux-ci l’encouragent à les quitter pour aller vivre cette formidable aventure qu’est l’hétérosexualité. Comme le résume Sid : « Manny. Tu as fait du chemin depuis qu’on se connaît (…), mais il faut maintenant que tu renonces au passé pour pouvoir avoir un avenir ». Et lorsqu’il part rejoindre son « âme sœur », Sid dit à Diego : « Notre Manny est en train de devenir un adulte » (« Our Manny is growing up »).

A quoi s’ajoute que l’ambiance de fin du monde qui règne sur cet épisode place au cœur des débats la question de la reproduction de l’espèce. Ainsi, à plusieurs reprises, Diego et Sid feront pression sur Diego pour que celui-ci « conclue » avec Ellie en lui faisant remarquer qu’ils sont peut-être les derniers mammouths survivants et donc les seuls à pouvoir faire perdurer l’espèce. Difficile de ne pas penser ici aux arguments homophobes débiles (avancés notamment contre le mariage homosexuel et l’homoparentalité) qui invoquent la nécessité biologique du couple hétérosexuel pour que l’espèce humaine puisse se reproduire (« si tout le monde était homo, comment on ferait pour survivre ? »…). Attention, on ne rigole plus ici, la survie de l’espèce est en jeu ! Sid invoquera d’ailleurs dans le même esprit l’inévitable discours sur la « complémentarité » entre hommes et femmes pour bien enfoncer le clou de la contrainte à l’hétérosexualité.

Mais si le film affirme ainsi clairement le caractère infantile et déraisonnable de la relation homosociale/homosexuelle, il semble en même temps éprouver une certaine nostalgie pour la relation entre hommes, où l’on peut vivre tranquilles nos aventures sans que les femmes viennent nous faire chier. Une des blagues qui ouvre le film donne le ton : un mâle est couché sur la banquise avec sa femelle et se plaint : « Oh, ce réchauffement climatique me tue ». Celle-ci lui rétorque avec une voix nasillarde : « Aujourd’hui tu as trop chaud, à l’âge de glace tu avais trop froid, qu’est-ce qu’il te faut pour être heureux ? ». Au même moment, la banquise sur laquelle elle est couchée craque et elle tombe à l’eau. Le mâle répond alors : « ça ». Le couple hétérosexuel glorifié à la fin du film est donc en même temps présenté comme étouffant pour les hommes obligés de supporter les sarcasmes de leurs femmes.

Les femmes, quelle fatigue…

Les femmes, quelle fatigue…

De même, Ellie est présentée comme quelqu’un de susceptible (c’est elle qui doit reconnaître qu’elle a « dramatisé » lorsqu’ils se brouillent), et apparaît même au début comme potentiellement castratrice. En effet, après un haut fait de Manny, elle déclare à ce dernier que pour elle le courage est quelque chose de stupide. Heureusement, le film prendra bien soin de la remettre à sa place (de femme passive) dans une scène où Manny la sauve héroïquement de la mort. Ça lui apprendra à cracher sur la virilité.

Mais c’est surtout dans le troisième volet que les scénaristes laisseront le plus s’exprimer leur misogynie primaire, dans tous les passages mettant en scène Scrat et sa nouvelle petite amie. Celle-ci ne cesse de jouer de ses charmes pour manipuler son admirateur (allant même jusqu’à simuler des larmes pour l’attendrir à deux reprises). Elle l’émasculera symboliquement en lui arrachant tous les poils du torse. Puis finira par le faire tomber définitivement dans ses filets lors d’une érotique séance de tango. Le malheureux se retrouvera alors dominé au sein du foyer conjugal, obligé de céder à tous les caprices de sa femme et n’aspirant qu’à une chose : repartir à l’aventure à la recherche de son gland.

Le couple comme fondement de la domination féminine…

Le couple comme fondement de la domination féminine…

Ainsi, de la même manière que Butch est, dans L’âge de glace 3, tiraillé entre la vie de famille et l’aventure, tous ces films balancent entre la représentation de la famille traditionnelle comme étant ce à quoi tout homme devrait aspirer, et en même temps un portrait misogyne de cette famille « matriarcale » à côté de laquelle le compagnonnage viril entre hommes apparaît comme la seule échappatoire.

Au final, alors que le premier volet de la série nous laissait espérer un élargissement du concept de « famille » (au couple/trouple homosexuel/homoparental), les films suivants opèrent une réaffirmation massive de la norme. Si dans le 1 et le 2, on ne parle que de « clan » ou d’« équipe » pour désigner la communauté formée par les trois compères (auxquels s’ajoutent ensuite de nouveaux amis), le mot « famille » est enfin lâché dans le 3… mais pour désigner Manny, Ellie et leur futur enfant, c’est-à-dire une famille on ne peut plus traditionnelle.

« Notre famille » : ça y est, le mot est lâché, mais il aura fallu pour ça la formation de la sainte trinité papa-maman-bébé

« Notre famille » : ça y est, le mot est lâché, mais il aura fallu pour ça la formation de la sainte trinité papa-maman-bébé

Sid s’étonnera d’ailleurs à juste titre de ne pas figurer sur le pendule de glace confectionné par Manny et censé représenter leur famille. À la fin, le film lui donnera en un sens raison, en étoffant le pendule de tous les membres oubliés au départ par le mammouth. Sauf que l’essentiel du message est tout de même passé : le cœur d’une famille est constitué d’un couple hétérosexuel avec enfant. Que cette conception de la famille soit intimement liée au système patriarcal apparaît au passage dans la manière dont Manny le « patriarche naturel » distribue les rôles dans le deuxième volet : « On va voyager ensemble, bon gré mal gré, et on formera une grande et heureuse famille. Je serai le papa, Ellie la maman, et Diego le tonton qui bouffe les enfants pas sages ». A partir de là, tout se déroulement exactement selon ce programme, les rôles étant bien intériorisés par tout le monde. Ainsi, quand dans le 3, Diego tente de rassurer Butch qui se trouve un peu trop en marge de la société en lui disant « Regarde nous, tu nous trouves normaux », on a envie de rire tellement le retour à la norme est flagrant depuis le premier volet.

« Regarde nous, tu nous trouves normaux ? ». Ben oui, un peu trop même…

« Regarde nous, tu nous trouves normaux ? ». Ben oui, un peu trop même…

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le court métrage produit entre le 3 et le 4 (Ice Age : A Mammoth Christmas, 2011) met en scène toute la famille préparant Noël, la « fête de famille » par excellence, dans le sens le plus normé que peut avoir ce mot.

De plus, la perspective de l’adoption qui était au cœur du premier volet semble sévèrement condamnée dans le troisième. Sid y élève en effet trois bébés dinosaures dont il a trouvé les œufs, mais très rapidement cette éducation s’avère un échec, les dinosaures saccageant tout sur leur passage, et en particulier le pendule confectionné par Manny (comme si le film voulait signifier par-là que les « fausses » familles menacent les « vraies »…). Finalement, la « vraie » maman viendra récupérer ses petits et tout rentrera dans l’ordre. Comparativement, le couple constitué de Manny et Ellie n’aura quant à lui aucun problème, puisque les « lois de la nature » y ont été respectées (la procréation ayant eu lieu par « voie naturelle »…).

Bien

Bien  Pas bien

Pas bien

Ce retour en force de la « nature » dans le troisième épisode est aussi intimement lié à l’accomplissement de la conversion existentielle d’Ellie amorcée dans le 2. Lorsque l’on fait sa connaissance, cette mammouth est en effet persuadée qu’elle est un opossum. Un flashback nous en expliquera la raison : abandonné à sa naissance, Ellie a été recueillie et élevée par des opossums. Alors qu’elle persiste au début dans son illusion, elle finira par comprendre, au contact de Manny, qu’elle n’est peut-être pas celle qu’elle croit. La conversion sera d’ailleurs plutôt fulgurante : « Quelle folle journée ! Ce matin je me réveille opossum, et à présent me voilà mammouth ». Ainsi, pour le film, ce n’est pas l’éducation que l’on a reçue qui détermine notre identité, mais bien plutôt notre biologie. Ce n’est pas un hasard si la prise de conscience d’Ellie est rendue possible par Manny, un mâle. Ainsi, la femme mammouth est ramenée à sa destinée : reproduire son espèce en donnant un enfant à son homme. L’accouchement du troisième volet peut ainsi être vu comme le parachèvement de ce « retour à la nature » (c’est-à-dire à la norme) de tous les personnages, et d’Ellie en particulier.

Il est amusant de noter au passage à quel point la scène de l’accouchement d’Ellie constitue aussi pour Manny et Diego un moment crucial. En effet, depuis le 1, ceux-ci ont à lutter contre la menace de féminisation qui pèse sur eux du fait de leur compagnonnage homosocial et de leur rôle de « nouveaux pères ». Le soupçon d’homosexualité étant en partie levé depuis l’arrivée d’Ellie dans le groupe, il leur reste néanmoins encore à affronter la menace de féminisation que constitue la naissance du futur bébé. Celle-ci travaille tellement Diego qu’il décide même de quitter le groupe au début du 3 sous prétexte qu’il n’est « pas fait pour pouponner ». Humilié par une biche à la course, Diego avait en effet pris conscience qu’il était en train de s’encroûter dans cette vie de famille, alors que sa nature de mâle solitaire le vouait au contraire à l’aventure. Heureusement, lors de l’accouchement. Diego et Manny pourront exorciser cette menace de féminisation en défendant virilement la future mère face à des dinosaures menaçants de la dévorer. Et pour en rajouter une couche, les trois héros iront juste après défendre héroïquement leur copain Butch attaqué par un dinosaure géant. Un dernier échange entre Manny et Diego confirmera finalement que la menace de féminisation est définitivement neutralisée. Manny : « Je sais que ces trucs de bébé ce n’est pas pour toi, mais quoique tu décides de faire… ». Diego : « Je ne pars pas mon pote. L’aventure, c’est ici. ». Ouf, les hommes peuvent donc en même temps être pères et conserver leur virilité (en protégeant femmes et enfants), nous voilà rassuré-e-s…

En conclusion, alors que le premier volet de la série esquissait une redéfinition de la paternité et de la famille intéressante, le reste de la série opéra malheureusement un retour à la norme sur tous les plans. Voyons maintenant ce qu’il en est d’une autre série à succès de cette décennie, les Kung Fu Panda, qui ont eux-aussi pour objet la redéfinition des liens de parentalité, avec un accent particulier sur le rapport père/fils.

Kung Fu Panda : qu’est-ce qu’un bon père ?

Résumons rapidement l’histoire, car elle comporte beaucoup de péripéties et de nombreux personnages. Po est un panda qui vit avec son père, une oie du nom de Ping, et travaille pour lui comme serveur dans son restaurant de nouilles. Il rêve de devenir un maître du kung-fu et de se battre avec ses idoles, les « cinq cyclones » (Tigresse, Singe, Vipère, Grue et Mante), mais son physique ne l’y prédispose pas vraiment. Par ailleurs, le fait que Ping soit une oie et non un panda ne semble pas poser de problème à Po qui le considère tout naturellement comme son père. Un jour, le vieux maître Oogway convoque son disciple Shifu (ayant lui-même pour disciples les « cinq cyclones ») afin de lui faire part d’un rêve prémonitoire qu’il vient de faire. Selon celui-ci, Taï Lung va revenir pour se venger et semer la terreur sur la vallée. Comme on l’apprendra plus tard, Shifu est intimement lié à Taï Lung puisque, après l’avoir trouvé abandonné devant chez lui, il décida de l’élever comme son fils en lui enseignant tous les secrets du kung-fu. Or, très vite, le désir de puissance de ce disciple s’avéra insatiable. Taï Lung voulait à tout prix connaître le « secret du pouvoir absolu » inscrit sur le « parchemin du Dragon » afin de devenir le « Guerrier Dragon ». Mais Maître Oogway, percevant la noirceur de son cœur, s’y opposa. De rage, Taï Lung dévasta la vallée et tenta de s’emparer du « manuscrit du Dragon » avant d’être arrêté par Oogway et mis en prison. Or aujourd’hui, après avoir enfin réussi à s’évader, Taï Lung menace à nouveau la vallée. Pour se protéger contre cette menace, Oogway décide alors d’élire le « Guerrier Dragon » qui, en ayant accès au parchemin, pourra défendre la vallée contre Taï Lung. Lors de la cérémonie, Po se retrouve accidentellement (du moins en apparence car, selon le film, « il n’y a pas d’accidents ») désigné par le maître comme étant le futur « Guerrier Dragon ». Refusant au départ de croire qu’un panda obèse pourrait devenir le « Guerrier Dragon », Shifu rechigna à entraîner sérieusement sa nouvelle recrue. Mais les derniers mots prononcés par Oogway avant sa mort finissent par le convaincre. Po peut alors réaliser son rêve en devenant le « Guerrier Dragon », et sauver la vallée de la folie destructrice de Taï Lung.

Kung Fu Panda tourne autour de la quête identitaire de Po qui doit réussir à « trouver sa place dans le monde », et articule cette problématique à celle du rapport père/fils. La question est à la fois de savoir comment s’accomplir dans la vie en tant que fils (Po) et en tant que père (Shifu). En effet, deux relations complexes de paternité sont rapprochées dans le film : à la relation entre Po et Ping fait écho celle entre Taï Lung et Shinfu. Dans les deux cas, l’enfant est adopté et élevé par un père seul, avec à chaque fois un problème dans la transmission de l’héritage paternel (le kung-fu pour Shifu, et les nouilles pour Ping).

Commençons par analyser la relation entre Shifu et Taï Lung, qui est présentée par le film comme un échec. Tigresse résume ainsi leur histoire : « Shifu l’a trouvé quand il était bébé, il l’éleva comme un fils. Et quand le garçon montra des aptitudes pour le kung-fu, Shifu l’entraîna. Il croyait en lui et lui disait qu’il était destiné à un avenir grandiose. Taï Lung en voulait toujours plus. Il voulait le manuscrit du Dragon. Mais Oogway perçut la noirceur de son cœur et refusa ». Dans ce récit, Taï Lung parait être le seul responsable de son basculement vers le « côté obscur de la force », Shifu apparaissant comme un père bienveillant. Or, à la fin, lorsque le père et le fils règleront leurs comptes, le point de vue sera renversé. Taï Lung accuse Shifu de n’avoir rien fait quand Oogway refusa de lui donner le manuscrit. Le père se défend en disant que ce n’était pas sa faute. A quoi le fils répond : « Pas votre faute ?!! (…) Qui a dit qu’il fallait s’entrainer jusqu’à ce que mes os craquent ? Qui m’a volé mon destin ? ». Et un peu plus tard : « Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour que tu sois fier de moi. Dis-moi à quel point tu es fier. Dis-moi ! ». Shifu finit alors par lui dire : « J’ai toujours été fier de toi. Depuis le premier jour j’ai été fier de toi. Et c’est cette fierté qui m’a aveuglée. Je t’aimais trop pour voir ce que tu devenais, ce que j’étais en train de faire de toi. Je suis désolé ». La responsabilité de Shifu par rapport aux agissements de son fils apparaît ainsi plus clairement. En effet, ce dont il est responsable, c’est d’avoir voulu façonner son fils selon ses désirs, et de ne pas avoir laissé la possibilité à celui-ci de choisir sa propre voie. Si Shifu a décelé chez son fils des aptitudes au kung-fu, c’est peut-être juste parce qu’il était lui-même un maître en la matière et qu’il souhaitait que son fils suive la même voie que lui. Ainsi, il a projeté sur lui un destin (« il lui disait qu’il était destiné à un avenir grandiose ») que Taï Lung c’est empressé de se réapproprier parce qu’il voulait, comme tous les enfants, la reconnaissance de son père (« Tout ce que j’ai fait je l’ai fait pour que tu sois fier de moi »).

Comment Shifu transforma une relation affective père/fils en une relation maître/disciple placée sous le signe de la distance et de l’imitation

Comment Shifu transforma une relation affective père/fils en une relation maître/disciple placée sous le signe de la distance et de l’imitation

Ces deux passages sont à mettre en lien avec un troisième, à savoir le moment où Oogway donne un dernier conseil à Shifu avant de mourir. Si ces conseils concernent le comportement à adopter envers Po, ils font indéniablement écho à la relation que Shifu a eue avec son fils.

Oogway : Le panda n’accomplira jamais son destin, ni toi le tien, tant que tu n’auras pas abandonné ton illusion du contrôle. Regarde cet arbre. Je ne peux pas le faire fleurir à mon gré, ni faire pousser ses fruit avec que ce soit la saison.

Shifu : Mais il y a des choses que l’on peut contrôler. (Il tape violemment dans l’arbre pour en faire tomber des fruits) On peut contrôler la chute des fruits (Une pêche lui tombe alors sur la tête…) Et je peux contrôler l’endroit où je plante la graine. Ça, ce n’est pas une illusion, Maître.

Oogway : Oui. Mais quoi que tu fasses, cette graine donnera forcément un pêcher. Même si tu veux une pomme ou une orange, c’est une pêche que tu auras.

Shifu : Mais une pêche ne peut pas vraincre Taï Lung (allusion à Po, que Shifu pense incapable de devenir le Guerrier Dragon)

Oogway : Peut-être que si. Si tu es prêt à la guider, à la nourrir, à croire en elle.

Shifu : Mais comment ? J’ai besoin de votre aide Maître.

Oogway : Non, tu as juste besoin d’y croire.

Le tort de Shifu est d’avoir trop voulu contrôler le destin de son fils. Or, comme le dit Oogway, un père ne doit pas ainsi vouloir façonner son fils à son image, mais juste le « guider » et l’encourager dans la voie qu’il aura choisie lui-même. En refusant de croire en Po, Shifu reproduit dans l’autre sens l’erreur qu’il a déjà commise avec Taï Lung : vouloir décider de la destinée de son fils à sa place.

Aïe, peut-être qu’il vaut mieux ne pas vouloir tout contrôler en fait…

Aïe, peut-être qu’il vaut mieux ne pas vouloir tout contrôler en fait…

Au passage, on peut remarquer comme on est loin ici du propos d’un film comme Le Roi Lion (ou Bambi), où tout l’enjeu pour le fils est de comprendre que son destin est de suivre les traces de son père en devenant exactement ce que celui-ci attend de lui.

En ne parlant à Po que de nouilles, Ping semble avoir vis-à-vis de lui la même attitude que Shifu vis-à-vis de Taï Lung. Au lieu d’écouter les aspirations propres de son fils, il ne cesse de le ramener à ce qu’il projette sur lui : un avenir dans la restauration. Le mystère qu’il entretient autour du fameux « ingrédient secret de la soupe à l’ingrédient secret » semble avoir le même rôle. En faisant de la transmission de cet héritage paternel un moment essentiel de leur relation, Ping risque de susciter en Po le sentiment d’obligation de faire perdurer la lignée patriarcale détentrice de ce savoir-faire unique. Or, du fait de la nature bien particulière de ce secret, c’est exactement l’inverse qui se produit.

La scène où Ping retrace l’histoire de la transmission du restaurant de génération en génération nous fait déjà pressentir que, contrairement à ce qu’il affirme à plusieurs reprises à son fils, le destin de leur famille n’est pas si biologiquement lié aux nouilles que ça (« on est des gens de la nouille, on a ça dans le sang »). En effet, cette transmission qui s’avère très vite interrompue par un élément étranger à la famille.

« Tu pourras bientôt accomplir ton destin en reprenant le restaurant, que je tiens de mon père, qui le tenait de son père, qui l’avait gagné à un ami au mah-jong »

« Tu pourras bientôt accomplir ton destin en reprenant le restaurant, que je tiens de mon père, qui le tenait de son père, qui l’avait gagné à un ami au mah-jong »

Et effectivement, la scène où Ping révèle à Po l’ingrédient secret n’a pas du tout pour effet de mener ce dernier sur les traces de son père, mais lui permet au contraire d’accomplir ses rêves en comprenant le sens du manuscrit du Dragon. La scène est assez réussie dans le revirement qu’elle opère concernant le personnage de Ping. En effet, celui-ci est présenté depuis le début comme un personnage assez ridicule, voire assez limité intellectuellement, uniquement préoccupé par les nouilles et la restauration. Sous cet angle, il ne supporte pas très longtemps la comparaison avec l’autre père du film, Shifu le maître de kung-fu. De plus, malgré l’amour qu’il a pour Po, Ping ne semble pas capable d’être vraiment à l’écoute des aspirations de son fils, et en revient toujours aux nouilles lorsqu’ils ont une discussion. Lors de leurs retrouvailles, ils échangent ainsi ces mots :

Ping : Pour notre prochain restaurant, il va falloir se rendre à l’évidence : l’avenir des nouilles, c’est les légumes coupés en dés, non plus en lamelles. Je me disais que cette fois on pourrait avoir une cuisine où tu tiens debout. Ça te plairait ? (Il se retourne et s’aperçoit que Po s’est arrêté de marcher et fixe le sol). (En revenant vers lui) : Po, je suis désolé que ça n’ait pas marché. Il ne devait juste pas en être ainsi. Oublie tout ça. Ton destin t’attend toujours. On est des gens de la nouille. Le potage coule à flot dans nos veines.

Po : J’en sais rien papa. Franchement, des fois, je me demande si je suis vraiment ton fils.

Ping : Po, je pense qu’il est temps que je te révèle quelque chose que j’aurais dû te dire depuis longtemps.

Po (intéressé) : Oui ?

Ping : L’ingrédient secret de ma soupe à l’ingrédient secret.

Po (dissimulant sa déception) : Oh…

Ping : Approche-toi de moi. L’ingrédient secret c’est … rien !

Po : Hein ?

Ping : Tu m’as bien entendu. Rien ! Il n’y a pas d’ingrédient secret !

Po : Attends. C’est juste du potage avec des nouilles ? Tu n’ajoutes pas une sauce spéciale ou quelque chose comme ça ?

Ping : Pas besoin. Pour qu’une chose devienne spéciale, il suffit juste de croire qu’elle est spéciale.

(Po se saisit alors du parchemin, qui s’est avéré n’être qu’une page blanche, et en comprend enfin le sens)

Ping est donc beaucoup moins bête qu’il paraît. Alors qu’il semble complètement à côté de la plaque lorsqu’il annonce à Po qu’il va enfin lui révéler l’ingrédient secret, cette révélation s’avère en fait décisive pour son fils dans l’accomplissement du destin qu’il s’est choisi. Ce n’est pas un hasard Ping décide de lui faire cette révélation lorsque Po émet des doutes sur le lien de paternité qui les unit. En effet, cette idée selon laquelle il faut juste croire en une chose pour qu’elle devienne spéciale est le résumé de la conception qu’a le film de la « bonne paternité ». Po a raison de la mettre en lien avec l’énigme que constitue le parchemin, car c’est la même idée qui est véhiculée par cette autre métaphore : il ne faut pas tenter d’écrire l’histoire de son fils à sa place, mais il faut le laisser devant elle comme devant une page blanche qu’il aura à remplir lui-même. Il faut seulement croire en lui, pour qu’il croie en lui à son tour.

C’est pour cela que ni Shifu ni Taï Lung ne comprennent le sens du manuscrit. Comme le dit Oogway, Shifu est aveuglé par sa volonté de tout contrôler. Il ne peut donc pas supporter que le but de la véritable éducation consiste non pas en la transmission d’un héritage paternel qui déterminera la vie du fils, mais au contraire en l’affirmation que c’est au fils d’écrire sa propre histoire.

La page blanche incompréhensible pour Shifu

La page blanche incompréhensible pour Shifu

Taï Lung est quant à lui le produit tragique de l’éducation de Shifu. Devant le manuscrit qui reflète son visage, la seule chose qu’il peut dire est : « Il n’y a rien ! ». Et effectivement, Taï Lung n’est rien d’autre que ce que Shifu a fait de lui. Il n’a pas d’identité propre. Il est seulement ce que son père a projeté sur lui.

Il est notable que, dans ce premier volet, la question de la paternité soit posée dans des termes qui ignorent totalement le paramètre biologique. En effet, Taï Lung et Po sont tous les deux des enfants adoptés, mais le fait qu’ils le soient ne change strictement rien aux données du problème que se pose le film : qu’est-ce qu’un bon père ? Comme on l’a vu, lorsque Po émet un doute sur le fait que Ping soit son « vrai père » (« Franchement, des fois, je me demande si je suis vraiment ton fils »), le film répond à cette question non pas dans les termes de l’opposition père biologique / père adoptif, mais en mobilisant au contraire la métaphore du parchemin, qui questionne la capacité du père à laisser son fils écrire sa propre histoire. Pour Kung Fu Panda, le « vrai père » est avant tout celui qui encourage son fils sur sa propre voie sans rien projeter sur lui. Que ce père soit biologique ou adoptif n’a ici aucune espèce d’importance.

Or, de manière assez regrettable, le deuxième volet de la série revient en deçà du premier sur cette question. Dans Kung Fu Panda 2, la question centrale devient en effet celle de la nature du « véritable » lien paternel : celui-ci est-il biologique ou non ?

Kung Fu Panda 2 : qui est mon père ?

Devenu le Guerrier Dragon, Po fait régner la paix dans la vallée, jusqu’au jour où un symbole figurant sur le brassard d’un ennemi fait revenir à sa mémoire le souvenir de sa mère en train de l’abandonner lorsqu’il était bébé. C’est que ce symbole est en fait celui de Lord Shen, un paon qui décima jadis tous les pandas de Chine et qui, après avoir mis au point une arme redoutable à partir de la technique des feux d’artifices, s’apprête à étendre sa domination sur tout le peuple chinois. Toute la quête de Po dans ce film consistera donc à vaincre celui qui fut à l’origine son abandon et à découvrir en même temps qui sont ses « vrais parents ».

Le retour en arrière qu’effectue le film par rapport aux acquis du premier volet est particulièrement sensible dans la scène où Po interroge Ping sur ses origines. La question qui brûle les lèvres de Po est : « D’où est-ce que je viens ? ». Son père lui révèle alors (avec difficulté) qu’il a été adopté. Po s’exclame alors : « Je le savais ! ». La blague ici consiste à se moquer de Po qui ne s’est pas rendu compte plus tôt que Ping n’était pas son « vrai père » alors que cela saute aux yeux, vu que Po est un panda et Ping une oie. Le problème, c’est que cette blague revient complètement en deçà de tout le progressisme du premier volet, qui se moquait justement de cette différence physique entre Ping et son fils. On assiste ici au retour du biologique dans toute son « évidence », comme si le fait de ne pas se poser la question de son origine biologique était nécessairement le fruit d’un refoulement qu’il faudrait à tout prix guérir.

Qui sont mes parents ? Mes deux géniteurs dont je n’ai qu’un très vague souvenir idéalisé ?

Qui sont mes parents ? Mes deux géniteurs dont je n’ai qu’un très vague souvenir idéalisé ?  Ou bien celui qui m’a recueilli et nourri…

Ou bien celui qui m’a recueilli et nourri…  …qui m’a lavé…

…qui m’a lavé…  …qui m’a habillé…

…qui m’a habillé… …en bref, qui s’est occupé de moi et m’a aimé « comme son fils » ? C’est vrai que la question est tellement complexe qu’il faut bien tout un film pour y répondre…

…en bref, qui s’est occupé de moi et m’a aimé « comme son fils » ? C’est vrai que la question est tellement complexe qu’il faut bien tout un film pour y répondre…

Significativement, une fois que Ping a raconté comment il a trouvé Po et l’a élevé comme son fils, ce dernier manifeste une insatisfaction : « C’est tout ? Ça ne peut pas être tout ! Il doit y avoir autre chose ! ». Le fait qu’un père ait élevé, nourri et aimé son enfant n’est donc pas posé a priori comme l’essentiel de la paternité. Ainsi, aux enfants dont les parents ne sont pas des parents biologiques et qui considèrent cela comme de peu d’importance, Kung Fu Panda 2 leur signale qu’ils ont tort et qu’ils devraient se poser la question, toute « naturelle », de leur « véritable origine ».

Cette question est en plus présentée comme ayant un enjeu identitaire absolument crucial, puisqu’à partir du moment où il prend conscience qu’il a été adopté, une interrogation s’empare de Po : « qui suis-je ? ». Il ne s’agit donc pas juste de savoir connaître ses origines par simple curiosité. Au contraire, la découverte de ses véritables parents est censée donner à Po la vérité sur son identité toute entière, comme si cette identité était plus déterminée par son origine biologique que par toutes les années passées avec Ping. Lorsque ce dernier lui demande : « Tu es mon fils. Non ? », Po laisse planer un silence qui en dit long. Et dans le même esprit, quand Tigresse lui demande la cause de son inquiétude, il lui dit : « je viens de découvrir que mon père n’est pas vraiment mon père ».

La suite de la quête de Po l’amènera à revenir sur sa position. En effet, on comprendra rapidement que ce qui le travaille le plus est de savoir pourquoi ses parents l’ont abandonné, et si ceux-ci l’aimaient (cf. le cauchemar qu’il fait sur le bateau, où ses parents l’abandonnent parce qu’ils lui préfèrent un radis). Lorsqu’il sera revenu sur les lieux de sa petite enfance et qu’il aura compris que ses parents l’aimaient et ont tout fait pour ne pas avoir à l’abandonner, Po retrouvera la paix intérieure qu’il cherchait. Il pourra ainsi revenir vers Ping et lui résumer ainsi le chemin qu’il a parcouru : « Pendant mon absence, j’ai trouvé le village où je suis né. J’ai appris comment je suis arrivé dans ce panier. Je sais qui je suis. Je suis ton fils ».

C’est en grande partie grâce au personnage de la divinatrice que Po est parvenu à cette conclusion. Celle-ci est en quelque sorte l’équivalent dans le 2 du personnage d’Oogway dans le 1 : sa parole est celle de la sagesse. Lorsqu’elle recueille Po et lui permet de se remémorer les circonstances de son abandon, elle lui donne en même temps ce conseil : « Ton histoire a peut-être un début quelque peu tourmenté, mais ce n’est pas ce qui fait de toi qui tu es. C’est la suite de ton histoire : qui tu choisis d’être ». Il aura fallu l’intervention de ce personnage pour que la question de l’origine biologique soit déconnectée de la question de l’identité.

Certes, le film finit ainsi mieux qu’il n’avait commencé, mais on peut encore être légitimement contrarié par ce gros retour en arrière que la problématique de la paternité a subi par rapport au premier volet. De plus, si par cette recherche de ses origines, Po trouve une réponse qui lui permet d’accéder à la paix intérieure (ses parents ne l’ont pas abandonné parce qu’ils ne l’aimaient pas, mais ils l’ont fait au contraire par amour), on peut néanmoins douter que les résultats de cette recherche soient aussi positifs pour tous les enfants adoptés qui s’interrogeraient ainsi sur leurs origines. Du coup, est-ce que faire de cette question un passage obligé pour acquérir la paix intérieure n’est pas quelque chose de relativement dangereux ? Si des enfants adoptés qui regardent le film découvraient quant à eux que leurs parents biologiques ne les désiraient pas par exemple, est-ce que cela devrait les empêcher d’être heureux ? Est-ce qu’il ne vaudrait mieux pas soutenir que l’origine biologique n’a aucune espèce d’importance, et qu’il n’est donc absolument pas essentiel pour son accomplissement personnel (ou la connaissance de soi) de s’interroger sur l’amour que pouvaient nous porter nos géniteurs ?

Surtout que, à la toute fin du film, une dernière scène vient contredire le message affiché du film. A l’autre bout de la Chine, un panda a une vision et déclare : « Mon fils est vivant ». Pourquoi réintroduire ainsi le père biologique de Po au moment même où ce dernier prend conscience que son « vrai père » est Ping, qui l’a élevé depuis son enfance ? En plus de se contredire ouvertement en finissant sur une telle image, le deuxième volet semble en annoncer un troisième qui risque fort de revenir lui aussi sur les acquis du précédent. Jusqu’où ira cette régression ?…

Faut savoir… Po est le fils de celui qui l’a élevé ou de celui qui a fourni les spermatozoïdes ?

Faut savoir… Po est le fils de celui qui l’a élevé ou de celui qui a fourni les spermatozoïdes ?

Po, un « self made panda »

Revenons sur un dernier point que les deux volets ont en commun. A chaque fois, le discours tenu par le film sur la paternité s’articule à une morale très libérale (au sens politique du terme). Effet, l’histoire de Po est celle d’un panda qui a réussi à devenir un maître kung-fu à force de volonté, et malgré son absence de disposition pour cet art. A plusieurs reprises, il est question de faire fi de son passé et des déterminismes pour se construire de toutes pièces un avenir. La discussion entre Oogway et Po est sur ce point assez intéressante.

Oogway : Pourquoi es-tu contrarié ?

Po : Je me suis planté comme personne dans l’histoire du kung-fu, dans l’histoire de la Chine, et dans l’histoire du plantage.

Oogway : Sans doute.

Po : Et les « cinq », tu devrais les voir, ils ne peuvent carrément pas me sentir.

Oogway : Carrément.

Po : Comment Shifu pourrait-il faire de moi le Dragon Guerrier ? Je ne suis pas comme les cinq. Je n’ai pas de griffes, ni d’ailes, ni de venin. Même Mante a ses … bidules. Peut-être que je devrais renoncer et retourner à mes nouilles.

Oogway : Renoncer, ne pas renoncer. Nouilles ou pas nouilles. Tu t’inquiètes trop de ce qui a été et de ce qui sera. Il y a un proverbe qui dit : « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd’hui est un cadeau, et c’est pour cela qu’on l’appelle le présent ».

Selon le film, si Po ne parvient pas encore à écrire son propre destin c’est parce qu’il reste enfermé dans ses déterminismes. Il croit que son passé détermine son avenir. Mais c’est qu’il n’a pas encore compris la puissance de la volonté. Celle-ci peut faire fi de tous les déterminismes et façonner le présent et l’avenir de celui qui croit en lui-même. La leçon de la divinatrice dans le 2 peut être comprise de la même manière : « Ton histoire a peut-être un début quelque peu tourmenté, mais ce n’est pas ce qui fait de toi qui tu es. C’est la suite de ton histoire : qui tu choisis d’être ».

Est énoncé ici clairement le mythe libéral du « self made man » capable de s’affranchir de tous les déterminismes pour parvenir au sommet de la société. Po est un panda obèse qui vit anonymement parmi le peuple. Mais à force de volonté, il parviendra à s’élever au-dessus de la masse pour devenir un exceptionnel maître de kung-fu.

Le passage où on le voit encaisser des coups de Shifu et des « cinq cyclones » avec un plaisir non dissimulé est assez significatif. Sorte de rituel initiatique, cette mise à l’épreuve permet de révéler la force de volonté du « bizut ». En montrant ainsi qu’il est prêt à subir toutes les humiliations si cela lui permet d’intégrer l’élite, Po manifeste déjà sa détermination à se hisser au-dessus de sa misérable condition. Comme il le confiera plus tard à Shifu lorsque celui-ci lui demandera pourquoi il n’a pas renoncé : « Je suis resté parce qu’à chaque fois que vous m’avez lancé une brique ou dit que je sentais mauvais, j’ai eu mal. Mais ça faisait jamais aussi mal que chaque jour de ma vie à être seulement moi. Je suis resté car je pensais que si quelqu’un pouvait me changer et m’aider à devenir autre chose que moi c’était vous ».

C’est bon de prendre des coups quand c’est pour faire partie de l’élite…

C’est bon de prendre des coups quand c’est pour faire partie de l’élite…

La métaphore du parchemin et de l’ingrédient secret peut aussi être comprise dans le même sens. Comme le résume Ping : « Pour qu’une chose devienne spéciale, il suffit juste de croire qu’elle est spéciale ». Là est tout le secret de la réussite : il suffit de croire en sa propre exceptionnalité et d’en convaincre les autres. Po appliquera la leçon à la fin dans son combat contre Taï Lung : c’est parce qu’il parvient à se convaincre qu’il est le meilleur et à en convaincre son adversaire qu’il réussit à le vaincre. Lorsque celui-ci le traite de « brave gros panda » (« big fat panda »), Po rétorque : « Je ne suis pas un brave gros panda. Je suis LE brave gros panda ». Il lève alors le petit doigt, faisant ainsi croire qu’il maîtrise la « prise de doigt Wuxi ». Taï Lung perd alors totalement ses moyens et Po gagne le combat en provoquant une énorme explosion. Au lieu de montrer par exemple Taï Lung mourant d’une crise cardiaque au moment où Po baisse le petit doigt, le film choisit donc de matérialiser concrètement le nouveau pouvoir de Po par une explosion. Il fait ainsi de la croyance en l’exceptionnalité d’un individu quelque chose de performatif : si l’on croit que quelqu’un est exceptionnel, il devient réellement exceptionnel.

1… 2… et « skadoosh ! »

1… 2… et « skadoosh ! »

Ainsi, ces films entremêlent à chaque fois de manière assez retorse un discours plutôt progressiste sur la paternité (surtout pour le premier volet) et un condensé d’idéologie libérale où la volonté ouvre toutes les portes et où est glorifié le parcours du « self made panda »…

Que ce soit dans L’âge de glace comme dans Kung Fu Panda, les éléments progressistes des premiers volets semblent donc à chaque fois remis en question dans les films suivants, où s’opère un retour en arrière dans la représentation qui y est faite de la famille et de la parentalité. Dommage…

Paul Rigouste

Sur le même thème, voire aussi :

Nouveaux pères (I), de Monstres et Cie à Moi, moche et méchant : apprendre à être doux

Nouveaux pères (III), du Monde de Nemo à Chicken Little : problèmes de virilité

Nouveaux pères (IV), des Indestructibles à Shrek forever after : peurs masculines

Elle a beau s’appliquer, elle a du mal, la conduite c’est pas leur truc aux femmes

Elle a beau s’appliquer, elle a du mal, la conduite c’est pas leur truc aux femmes  Du coup, le phallus prend les choses en main, parce qu’on n’est pas là pour faire du tourisme

Du coup, le phallus prend les choses en main, parce qu’on n’est pas là pour faire du tourisme  Et hop, d’une main je le tiens ton volant, poupée

Et hop, d’une main je le tiens ton volant, poupée  Plus besoin de regarder la route maintenant, mais juste admirer le phallus en action

Plus besoin de regarder la route maintenant, mais juste admirer le phallus en action  Et bim, voilà ce que c’est que tourner un volant petite

Et bim, voilà ce que c’est que tourner un volant petite

Voilà ce qui se passe quand on donne trop de pouvoir aux femmes…

Voilà ce qui se passe quand on donne trop de pouvoir aux femmes…

J’ai des gros soucis dans ma tête

J’ai des gros soucis dans ma tête Le pervers polymorphe, coquet, raffiné, et tout émoustillé par le corps viril de Bond

Le pervers polymorphe, coquet, raffiné, et tout émoustillé par le corps viril de Bond Où papa explique un peu au geek à lunettes que les ordinateurs ça fait pas tout et qu’on aura toujours besoin d’une bonne paire de couilles sur le terrain pour flinguer les méchants

Où papa explique un peu au geek à lunettes que les ordinateurs ça fait pas tout et qu’on aura toujours besoin d’une bonne paire de couilles sur le terrain pour flinguer les méchants

To kill or not to kill? That’s not a question

To kill or not to kill? That’s not a question Attention, les méchants terroristes sont tapis dans l’ombre, prêt à bondir à tout moment

Attention, les méchants terroristes sont tapis dans l’ombre, prêt à bondir à tout moment  Voilà, je vous l’avais bien dit

Voilà, je vous l’avais bien dit Et dire qu’il y en a qui osent critiquer ou compromettre nos héros de l’ombre qui sont les seuls à pouvoir nous protéger contre cette menace, quelle honte…

Et dire qu’il y en a qui osent critiquer ou compromettre nos héros de l’ombre qui sont les seuls à pouvoir nous protéger contre cette menace, quelle honte… Et avec un gode ceinture tu la préfèrerais ? Je sais pas pourquoi mais j’ai l’impression que non…

Et avec un gode ceinture tu la préfèrerais ? Je sais pas pourquoi mais j’ai l’impression que non… La femme enfin à sa place, et heureuse d’y être

La femme enfin à sa place, et heureuse d’y être

On est quand même mieux entre hommes…

On est quand même mieux entre hommes…

Commentaires récents